20 janvier 2015

Une expérience fondamentale

À l’occasion de l’exposition des œuvres picturales d’Henri Michaux à partir du 21 février 2015 au sein de la Fondation Jan Michalski, la bibliothèque poursuit son petit cycle autour du poète belge. Après Ecuador et Un Barbare en Asie, c’est vers un ailleurs qui n’est pas géographique que nous conduit cette fois Henri Michaux.

« Ce que j’y ai vu, même risible, compte encore, m’est plus réel et inoubliable que tous les pays que j’ai parcourus. »

Henri Michaux

Jean-Baptiste Corot, Orphée ramenant Eurydice des enfers

Ce n’est pas pour l’un des paradis artificiels qu’un matin de janvier 1955 Henri Michaux embarque, en compagnie de Jean Paulhan et Édith Boissonnas, sur la plage d’envol de son appartement de la rue Séguier :

Cher Jean,Si tu m’en trouves (de la mesc.) je suis ton homme.Si tu le désires, ton compagnon de voyage et mon appartement notre plage d’envol.

Lettre d’Henri Michaux à Jean Paulhan, Juillet 1954.

La « mesc. », c’est un alcaloïde extrait du Peyotl, cactus mexicain utilisé par les Indiens des tribus Huichol et Tarahumaras comme une plante divinatoire au cours de cérémonies rituelles : la substance reine pour Michaux, celle qui fera passer aux yeux d’un Ernst Jünger le L.S.D pour « un chat domestique, comparé au tigre royal, la mescaline »[1].

Si pour tout l’équipage de la rue Séguier ce premier voyage se solde par un échec (les hallucinations faisaient trop pacotille), Michaux n’en poursuit pas moins dans les mois et les années qui suivent de nombreuses expériences sous mescaline. De ces expériences découlent des centaines de dessins et cinq ouvrages publiés entre 1956 et 1966 : Misérable miracle [2], L’infini turbulent, Paix dans les brisements, Connaissance par les gouffres, Les grandes épreuves de l’esprit. Michaux écrit même sur le sujet un court métrage scientifique, réalisé en 1963 par Éric Duvivier, Images du monde visionnaire :

Aux amateurs de perspective unique, la tentation pourrait venir de juger dorénavant l’ensemble de mes écrits, comme l’œuvre d’un drogué. Je regrette. Je suis plutôt du type buveur d’eau. Jamais d’alcool. Pas d’excitants, et depuis des années pas de café, pas de tabac, pas de thé. De loin en loin du vin, et peu. Depuis toujours, et de tout ce qui se prend, peu. Prendre et s’abstenir. Surtout s’abstenir. La fatigue est ma drogue, si l’on veut savoir.

Henri Michaux, Postface à Misérable miracle, in : Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard, 2001.

Dans son approche des drogues, Michaux prend explicitement ses distances avec Baudelaire et l’époque dont il fut le témoin, laquelle y cherchait plutôt une ivresse paradisiaque susceptible d’arracher aux douleurs et monotonies du quotidien (Coleridge, Quincey, Poe…) :

Les drogues nous ennuient avec leur paradis.Qu’elles nous donnent plutôt un peu de savoir.Nous ne sommes pas un siècle à paradis.

Henri Michaux, Exergue de Connaissance par les gouffres, in : Oeuvres complètes III, Paris, Gallimard, 2004.

Ce souci qu’a Michaux de ne pas faire des drogues un usage artificiel mais d’en attendre un enseignement positif, vécu dans sa chair, par l’expérience – aussi violente soit-elle – le place également en rupture avec la génération suivante (Huxley, Cocteau… et même Artaud). Le seul véritable parallèle littéraire serait sans doute à chercher du côté du poète René Daumal (1908-1944), le cadet de Michaux en âge mais son aîné en ce qu’il nomme, fin des années 20, avec ses phrères Simplistes de la revue du Grand Jeu [3] « une métaphysique expérimentale ». Michaux partage totalement sur ce point la programmatique des Simplistes :

Penser ! Plutôt agir sur ma machine à être (et à penser) pour me trouver en situation de pouvoir penser nouvellement, d’avoir des possibilités de pensées vraiment neuves. Dans ce sens, je voudrais avoir fait de la pensée expérimentale. J’en ai conscience, c’est surtout un « je voudrais ».

Henri Michaux, Passages, in : Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard, 2001.

Un texte de Daumal semble avoir particulièrement marqué Michaux. Autour de 1924, alors qu’il est encore adolescent, Daumal inhale du tétrachlorure de carbone pour se plonger dans un état aussi proche que possible de la mort tout en gardant la pleine conscience des phénomènes dont il est le théâtre. Le texte qu’il écrit peu avant sa mort, quelques vingt ans après les faits, sous le titre Une expérience fondamentale, est publié de manière posthume en 1946 dans le premier numéro des Cahiers de la Pléiade édités par Jean Paulhan [4].

Le fait est impossible à raconter. J’ai souvent essayé de le dire, depuis près de dix-huit ans qu’il s’est produit. Je voudrais, une bonne fois, épuiser toutes mes ressources de langage à en rapporter du moins les circonstances externes et internes. Ce fait, c’est une certitude acquise par accident dans ma seizième ou dix-septième année, et dont le souvenir a orienté le meilleur de moi vers la recherche des moyens de la retrouver durablement. Mes souvenirs d’enfance et d’adolescence sont jalonnés d’une série de tentatives pour faire l’expérience de l’au-delà, et cette suite d’essais, faits au petit bonheur, me conduisit à l’expérience fondamentale dont je parle. Vers l’âge de six ans, aucune croyance religieuse ne m’ayant été inculquée, le problème de la mort se présenta à moi dans toute sa nudité. Je passais des nuits atroces, griffé au ventre et pris à la gorge par l’angoisse du néant, du « plus rien du tout ». Vers onze ans, une nuit, relâchant tout mon corps, j’apaisai la terreur et la révolte de mon organisme devant l’inconnu, et un sentiment nouveau naquit en moi, espérance et avant-goût d’un impérissable. Mais je voulais plus, je voulais une certitude. À quinze ou seize ans, je commençai mes recherches expérimentales sans direction et un peu au hasard. Ne trouvant pas le moyen d’expérimenter directement sur la mort – sur ma mort – j’essayai d’étudier mon sommeil, supposant une analogie entre celui-ci et celle-là. Je tentai, par divers procédés, d’entrer éveillé dans l’état de sommeil. L’entreprise est moins rigoureusement absurde qu’elle ne semble, mais elle est périlleuse à divers égards. Je ne pus la poursuivre bien loin ; la nature me donna quelques sérieux avertissements sur les dangers que je courais. Un jour, je décidai pourtant d’affronter le problème de la mort elle-même ; je mettrais mon corps dans un état aussi voisin que possible de la mort physiologique, mais en employant toute mon attention à rester éveillé et à enregistrer tout ce qui se présenterait à moi. J’avais sous la main du tétrachlorure de carbone, dont je me servais pour tuer les coléoptères que je collectionnais. Sachant que ce produit est, chimiquement, de la même série que le chloroforme – plus toxique que lui – je pensai pouvoir en régler l’action d’une façon assez commode : au moment où la syncope se produirait, ma main retomberait avec le mouchoir que j’aurais maintenu sous mes narines, imbibé du liquide volatil. Par la suite, je répétai l’expérience en présence de camarades, qui auraient pu me porter secours au besoin. Le résultat fut toujours exactement le même, c’est-à-dire qu’il dépassa et bouleversa mon attente en faisant éclater les limites du possible et en me jetant brutalement dans un autre monde. (…)

René Daumal, Une expérience fondamentale, in : Les cahiers de la Pléiade n°1 (avril 1946).

Cette certitude que l’expérience de la mort a fait naître en Daumal, Michaux la traite d’abord avec une certaine ironie dans une note de la première édition de Misérable miracle (1956) :

L’essence d’auto, l’éther, le tétrachlorure de carbone employé par René Daumal – qui en tire une… surprenante foi – tous les produits qui dégraissent et désucrent violemment le cerveau donnent peut-être ce phénomène.

Henri Michaux, Misérable miracle, in : Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard, 2001.

Mais la série des Addenda qui clôturent la seconde édition (1972) changent considérablement la donne. Les expériences mescaliniennes ne débouchent plus sur ce misérable miracle qui tant déçut l’équipage de la rue Séguier en 1955 [5]. Car entre temps, Michaux a poussé plus loin ses expérimentations ; il a fait l’expérience de l’ineffable vide, il a vu les milliers de dieux, il a revisité l’Asie en 1966 – l’Inde en particulier (on connaît la passion de Daumal pour l’hindouisme) – et travaillé avec Jacques Masui [6] à un numéro spécial de la revue Hermès consacré justement à René Daumal : le misérable miracle est devenu pour Michaux une expérience fondamentale.

Dans ma vie, ce qui jusque-là s’y est passé, même le plus grave, le plus dramatique, ç’a été toujours moi me trouvant sensiblement au même niveau. Cette fois, non. Ce qui m’arrive à présent est à un autre niveau, et pourtant vient à destination. Dans ma jeunesse, plus tard encore, je suis resté persuadé qu’il n’y aurait pas d’événement, que j’arriverais au bout de la vie sans. Voici qu’il en est venu un, et indiscutable, dépassant tout ce que j’ai connu, en tout sens géant, pourtant à ma hauteur… à ma taille qui s’y proportionne.

Henri Michaux, Misérable miracle, in : Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard, 2001.

Daumal n’aura écrit qu’un texte sur son expérience fondamentale et il ne l’aura fait qu’au terme de son parcours, littéraire autant que spirituel [7]. Michaux, au contraire – et en cela réside aussi la valeur de son témoignage – publie presque immédiatement les résultats de ses expériences, aussi misérables soient-elles au début. Ainsi nous est-il permis d’assister à toute l’évolution de sa pensée, depuis les premières notes tracées dans la surprise et l’effroi des visions inaugurales, jusqu’à la synthèse et l’interprétation dernière qu’il en donnera dans les Addenda.

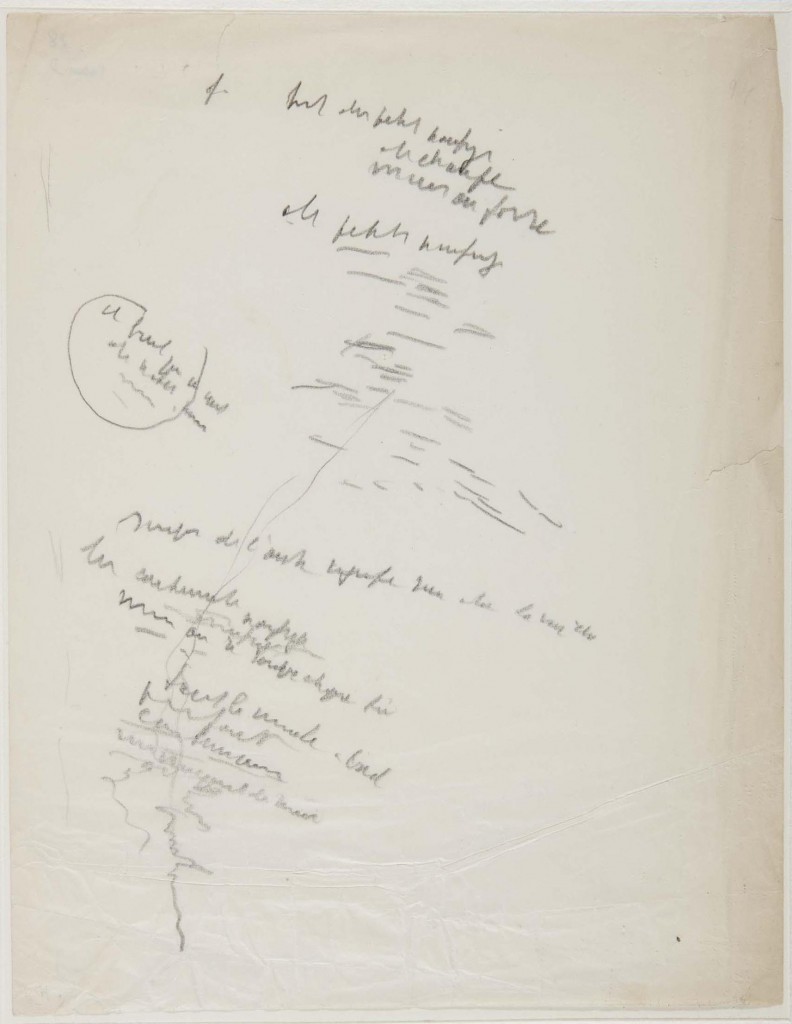

À l’école de la mescaline, Michaux se montre dès le début un élève consciencieux. Il entend rendre compte de ses expériences de la façon la plus exacte, comme un naturaliste ou un cartographe le ferait au retour d’une expédition menée en quelque terra incognita. Il utilise pour ce faire toutes les ressources de ses deux mains (selon l’expression d’Yves Peyré) : le dessin et l’écriture. Le dossier mescalinien se compose d’abord des notes que Michaux prend sur le vif :

Paulhan et Boissonnas témoigneront tous les deux de l’extraordinaire capacité de Michaux à prendre des notes sous mescaline : « M. à demi étendu sur son divan écrivait, écrivait et cette main aisée dans la presque obscurité me paraissait une sorte de longue griffe blanche désincarnée. » Boissonnas ajoute, en 1977 : « Il m’a été donné de voir les dessins du poète naître de sa main, comme irréelle, qui traçait, on aurait dit sans intermédiaire, des signes traduisant le rythme, la pulsation de la vie intérieure. » Paulhan, lui, reconnaît dans son « Petit rapport sur une expérience » son étonnement devant « la rapidité avec laquelle sitôt allongé il prenait des notes et encore des notes, s’arrêtant à peine un instant pour ramener le voile sur sa figure ou l’en écarter au contraire ». Il lui demande alors : « Mais est-ce que tu écris par devoir ? Est-ce que tu avais décidé d’écrire ? La réponse a été, à peu près, qu’il n’attendait pas la moindre révélation de ce qu’il écrivait, mais – écrivant à grande vitesse – de la direction de la forme des lignes et de leur dessin (qui se trouverait composer en quelque sorte un nouvel alphabet). » Dans les deux cas, il est clair que Michaux ne prend pas tant des notes qu’il ne confie au tracé le rôle de sismographe des secousses du dedans.

Cité par Muriel Pic dans la préface à Mescaline 55, Paris, C. Paulhan, 2014.

Dans le ravage intérieur que provoque la mescaline, l’écriture n’est plus le maniement savant des mots mais la trace immédiate des effets de la drogue sur le poète. Une écriture plus sensible que lisible comme Michaux l’explique dans l’avant-propos de Misérable miracle :

Dans la seule scription des trente-deux pages reproduites ici sur les cent cinquante écrites en pleine perturbation intérieure, ceux qui savent lire une écriture en apprendront déjà plus que par n’importe quelle description. (…) Lancées vivement, en saccades, dans et en travers de la page, les phrases interrompues, aux syllabes volantes, effilochées, tiraillées, fonçaient, tombaient, mouraient. Leurs loques revivaient, repartaient, filaient, éclataient à nouveau. Leurs lettres s’achevaient en fumées ou disparaissaient en zigzags. Les suivantes, discontinues pareillement, continuaient de même leur récit troublé, oiseaux en plein drame auxquels des ciseaux invisibles coupaient les ailes au vol.

Henri Michaux, Écriture mescalinienne

Seul chez lui, tout volet clos, le visage recouvert d’un drap, Michaux ne s’intéresse guère aux hallucinations extérieures provoquées par la mescaline. Son regard est entièrement tourné vers l’intérieur, braqué sur les apparitions mentales de la mescaline qu’il tente a posteriori de reproduire par ses dessins :

Henri Michaux, Dessin mescalinien

Trois semaines après une prise décisive de mescaline, Michaux parle encore de ce sillon qui le poursuit, comme derrière le regard :

Conscient, seul le sillon était là, le sillon de la fracture, net comme au premier jour. (…) Ce fossé qui m’était apparu si souverainement, si constant des heures durant, et d’une existence que j’eusse jurée plus évidente que la mienne, aurait-il été un signe que la macaque Mescaline à travers sa sotte imagerie était arrivée à me donner ? Peut-être aussi était-ce seulement une simple « comparaison ». Un mot-réflexion comme « je suis plus ouvert » qui me serait venu à l’esprit, et dont elle intarissablement avait fait des images et un film. Mais pourquoi n’en bougeait-elle pas, revenant malgré mes réflexions différentes, à cette représentation ou à un équivalent ? Et maintenant après plus de vingt jours, que je sois couché, assis ou marchant, le sillon est là me traversant en ma tête, sans du tout s’occuper du cerveau et du diencéphale et de la matière grise qui doivent pourtant y être, il me fend d’un bout à l’autre me joignant à l’infini, par un chemin infini, champ de forces étrangement lié… lié à quoi ?

Henri Michaux, Misérable miracle, in : Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard, 2001.

Le sillon manifeste qu’une brèche s’est ouverte en Michaux, observateur en même temps que cobaye de l’expérimentation. À partir de là, nulle découverte ne se fera plus sans souffrance. Car le savoir que vise Michaux, ce savoir en comparaison duquel tous les paradis des drogues l’ennuient, a un prix, gage indéniable d’authenticité : il ne saurait être atteint sans risques, sans exposer entièrement sa personne au péril. C’est la raison pour laquelle le savoir qu’il acquiert est d’abord négatif (au sens où il y a une théologie négative). La mescaline, en effet, est une reine tyrannique qui ne tolère aucune concurrence :

Je présentais, surtout au début, mes idées les plus sûres, sur lesquelles je m’appuie, et elles étaient en moins de rien rompues, éclatées de leur axe et rendues pires que ridicules, inimaginablement rejetées, détruites et non avenues. Mais je m’obstinais, quoique ayant vu le mécanisme, à fournir ce que j’avais de meilleur, de plus intime, de plus henri michaux, si je puis dire, (malgré les conseils que je commençais à me donner), comme un homme, dont le bras est happé par le mouvement rotatif d’une courroie est irrésistiblement, quoiqu’il veuille faire, entraîné au centre dangereux qui va entièrement le rompre en un rien de temps.

Henri Michaux, Misérable miracle, in : Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard, 2001.

La toute-puissante mescaline éjecte Michaux de sa niche, le pousse hors de ses bornes, hors des limites que l’esprit fixe dans son rapport au monde pour se garantir du naufrage :

Il a fallu larguer les amarres du confortable état premier où l’on était, sur lequel on s’appuyait, et perdre ses excellentes localisations, qui tenaient l’infini hors des remparts.

Henri Michaux, L’infini turbulent, in : Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard, 2001.

Le poète, pourtant si prudent à ne s’être jamais laissé leurrer, se découvre par la mescaline comme prisonnier du voile de Māyā :

Au sortir de la Mescaline on sait mieux qu’aucun bouddhiste que tout n’est qu’apparence. Ce qui était avant, n’était qu’illusion de la santé. Ce qui a été pendant était illusion de la drogue. On est converti.

Henri Michaux, Misérable miracle, in : Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard, 2001.

L’action propédeutique de la mescaline, cette sorte d’ascèse spirituelle après laquelle ne reste plus dans l’esprit aucun point fixe, est maintenant accomplie. Tous les freins ayant cédé, commence alors pour le poète un nouveau cycle de visions, « fruitives » cette fois, et débouchant sur un savoir plus positif. Les textes de Michaux se font dès lors ouvertement « mystiques », comme en témoigne ce passage où le poète, parti marcher dans la montagne pour récupérer d’un éprouvant voyage sous mescaline, est pris soudain à la lecture d’un texte hindou dans les bras de l’unificatrice (ce texte, que nous ne résistons pas à citer en entier, fait partie, cela va sans dire, des Addenda) :

Un petit livre à mes pieds, que j’avais emporté avec un vêtement de laine, cessa d’être inaperçu. Je l’ouvris. Sous mon regard des lettres, des lettres, qui demeuraient des lettres, des lignes de lettres, étrangères, pas parlantes. Soudain un mot m’arriva, me joignit. Myriades était ce mot. Myriades, Myriades. Tout s’y trouvait… Ce monde qui ne peut se décrire que par myriades, je l’avais en partage, moi aussi. Un accomplissement magnifique s’était établi en moi. Joie ! Je pouvais continuer à lire. Je n’aurais pas à m’abaisser. Le reste de la phrase l’entourait sans l’affaiblir, sans non plus le faire varier, et je n’avais pas besoin de suivre fidèlement. Mes yeux seulement en picoraient de temps à autre quelques fragments… fragments du perpétuel, du perpétuel.

« Je suis l’Éternel, disaient-ils, proclamaient-ils « Je suis l’Éternel « Je suis l’Éternel, je suis le temporaire « Je suis l’Éternel « Je suis le permanent, je suis l’impermanent « Je suis l’Est et l’Ouest. Je suis le Sud et le Nord « Je suis le Nadir, je suis le Zénith « Je suis le principe masculin, le neutre, le féminin « Je suis l’Intérieur et l’Extérieur « Je suis les eaux. Je suis le feu « Je suis Brahma et suis le non Brahma. »

Car c’était l’Athavasira Upanishad où j’étais… et qui toujours à même hauteur, récitait : « Louange à lui cent mille fois. » « Il (Qui Il ? Je ne tenais pas à le savoir). Il aura le mérite de tous les sacrifices, Il sera plongé dans toutes les eaux purifiantes, Il aura murmuré soixante mille gayatri. » « Il purifie les générations humaines jusqu’à la septième. « Aussi loin que s’étend son regard il purifie. Il purifie. » Voilà à qui, à quoi j’étais unis, où je baignais, où je me répandais. J’absorbais ensemble, comme l’Hymne infatigable, j’absorbais sans obstacle, le noir, le blanc, le noir, le blanc, le noir, le blanc, pareils, égaux… Arrêté par rien, tout coexistant partout.

Marié à l’immense, à l’immense ensemble de tout, seul acceptable, chrysalide vibrante, imago immobile mais communiant, possédé, envahi par l’envie enivrée de tout embrasser à la fois, de tout faire tenir ensemble, au-delà des contradictions… Dans l’unique, demeurant dans l’unique, qui continuait, qui débordait, qui allait souverainement, moi à mesure, unifiant tout, unifiant, unifiant, unifiant… Hymne ouvert à tout. Hymne moi-même. Hymne.

Vastitude avait trouvé Verbe.

Henri Michaux, Misérable miracle, in : Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard, 2001.

Le poète plonge brusquement dans ce monde de la mystique dont il avait à l’adolescence fait son refuge [8] et gardé une forme de nostalgie. C’est sans doute ce qui donne à la trajectoire de Michaux, dans ses expériences mescaliniennes, une si frappante ressemblance avec celle des grands mystiques (l’ascèse, la nuit obscure, le confiant abandon puis, enfin, la fruition). Emil Cioran, qui lui aussi fut, sensiblement au même âge, un grand lecteur des mystiques [9] note fort justement à propos de Michaux :

Ce qu’il est, avec bien plus d’évidence, je le compris quand je sus que, jeune, songeant à entrer dans les ordres, il dévorait les mystiques. Je pose en fait que, s’il n’en avait pas été un lui-même, jamais il ne se serait lancé avec tant d’acharnement et de méthode à la poursuite d’états extrêmes. Extrêmes, en deçà de l’absolu. Ses ouvrages sur la drogue émanent du dialogue avec le mystique qu’il était originellement, mystique refoulé et saboté, qui attendait sa revanche. Si on rassemblait tous les passages où il traite de l’extase, et si on y supprimait les références à la mescaline ou à quelque autre hallucinogène, n’aurait-on pas l’impression de se trouver devant des expériences proprement religieuses, inspirées et non provoquées, et qui mériteraient de figurer dans un bréviaire des moments uniques et des hérésies fulgurantes ? Les mystiques n’aspirent pas à s’affaler en Dieu, mais à le dépasser, entraînés qu’ils sont par on ne sait quoi de lointain, par une volupté de l’ultime, qu’on rencontre chez tous ceux que la transe a visités et submergés. Michaux rejoint les mystiques par ses « rafales intérieures », par sa volonté de s’attaquer à l’inconcevable, de le forcer, de le faire éclater, d’aller au-delà, sans jamais s’arrêter, sans reculer devant aucun péril. N’ayant ni la chance ni la malchance de s’ancrer dans l’absolu, il se crée des gouffres, il en suscite toujours de nouveaux, y plonge et les décrit.

Emil Cioran, Exercices d’admiration : essais et portraits, in : Oeuvres, Paris, Gallimard, 2011.

Mais si le caractère « mystique » des expériences mescaliniennes de Michaux révèle à n’en pas douter quelque chose de la personnalité du poète, il remet aussi en question l’acte littéraire lui-même. Car par ces expériences limites, le dire du poète (comme celui des mystiques) se heurte à l’indicible. Et ce n’est plus seulement la vie du poète qui y est mise en jeu, mais l’écriture elle-même.

Telle semble être la problématique d’un essai de Maurice Blanchot ayant pour titre L’infini et l’infini, où il oppose l’infini littéraire tel qu’il ressort de l’œuvre d’un Borges à l’infini expérimenté par Michaux lors de ses visions mescaliniennes et dont il craint qu’il signifie la fin de la littérature. Blanchot commence par mettre en relief ce qu’une vision comme celle des milliers de dieux (troisième expérience de l’Infini turbulent) a d’inouï :

Henri Michaux, un jour, a décidé de se mettre à l’épreuve de la mescaline et de la mettre à l’épreuve. Il en est résulté, pour lui, des jours d’étonnement, et tantôt sa défaite et tantôt sa victoire – et pour nous deux grands livres qu’il faudrait méditer avec excès si les livres comptaient encore sérieusement pour nous. Je lis dans le second de ces livres : « J’AI VU LES MILLIERS DE DIEUX. J’ai reçu le cadeau émerveillant. À moi sans foi (sans savoir la foi que je pouvais avoir peut-être), ils sont apparus. Ils étaient là, présents, plus présents que n’importe quoi que j’aie jamais regardé. » Et qui dit cela ? L’esprit le plus lucide, d’une lucidité rusée et même retorse extrêmement malveillant pour tout ce qu’il trouve, extrêmement ferme contre ce qu’il croit, inventant et imaginant précisément pour ne pas s’en laisser accroire et par une incrédulité méfiante qui sans cesse le délie de ce qu’il y a à voir réellement et fictivement. De plus, un homme parfaitement averti des tours de la croyance, et non moins averti des tours de la mescaline dont il a lui-même et en lui-même dénoncé d’abord les stratagèmes. (…) Quelqu’un que nous avons toutes raisons de croire a donc rencontré les dieux. Révélation unique. Mais est-ce que nous nous rassemblons autour de cette rencontre ? Est-ce que nous délaissons nos occupations, nos pensées, pour nous interroger sur une affirmation aussi importante ? Nullement. Même les admirateurs de Michaux signalent l’incident sans s’émouvoir.

Maurice Blanchot, Henri Michaux ou Le refus de l’enfermement, Tours, Farrago, 1999.

Blanchot, lui, s’en émeut. Il prend le temps d’interroger une telle vision. Il décèle, entre les premières expériences de Misérable miracle et celles de L’infini turbulent, d’importants changements dans la manière qu’a Michaux d’aborder les effets de la mescaline : à la résistance qu’il leur opposait lors des premières, a fait place une confiance, un abandon témoignant que l’intérêt de Michaux s’est déplacé. Ce n’est plus la description d’un ailleurs extérieur, aperçu comme de biais, mais l’action-même sur le poète de cet ailleurs auquel il se livre, s’abandonne et dont il attend selon les mots (tout sauf légers) de Blanchot « une dimension autre, qu’on peut nommer, à la légère, spirituelle ». Ce n’est plus l’infini littéraire borgésien, cet infini qui lie l’écrivain à la société, mais l’infini réalisé en lui et pour lui seul : c’est l’infini spirituel. Et Blanchot craint qu’en cela Michaux s’écarte de sa vocation littéraire pour entrer, à l’exemple d’un René Daumal (qui prit de plus en plus ses distances avec la littérature au cours de sa vie), dans une vocation purement spirituelle.

La crainte de Blanchot se justifie d’autant mieux que Michaux a toujours considéré l’écriture avec une certaine méfiance. Dans un texte biographique qu’il a lui-même rédigé à la troisième personne en 1958, on trouve par exemple pour la période de 1914 à 1918 :

Première composition française. Un choc pour lui. Tout ce qu’il trouve en son imagination ! Un choc même pour le professeur qui le pousse vers la littérature. Mais il se débarrasse de la tentation d’écrire, qui pourrait le détourner de l’essentiel. Quel essentiel ? Le secret qu’il a depuis sa première enfance soupçonné d’exister quelque part et dont visiblement ceux de son entourage ne sont pas au courant.

Henri Michaux, Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d’existence, in : Oeuvres complètes I, Paris, Gallimard, 1998.

Avec la mescaline, Michaux renoue en quelque sorte avec cet essentiel, ce secret qu’il a depuis sa première enfance soupçonné d’exister et dont l’écriture pourrait le détourner. Plongé tout entier dans ce monde métaphysique dont il fait l’expérience, Michaux n’est pas loin parfois de tuer en lui l’écrivain (et le peintre) :

Je m’occupe à prendre des résolutions, convaincu cette fois de ce qui compte réellement dans la vie. Assez des bagatelles de l’art. Il me faut changer, dès demain, entrer dans la voie de la libération, la voie sainte.

Henri Michaux, L’infini turbulent, in : Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard, 2001.

Mais cette tension n’est-elle pas le ressort-même de l’œuvre poétique d’Henri Michaux ? N’est-elle pas ce qui confère justement à ses écrits une valeur qui dépasse la littérature, puisque sur son terrain-même ils la mettent en question ?

Alors, par lâcheté, j’écris. Et c’est la fin. C’est le dégonflement. Rêverie tombée, je suis dans le circuit, race humaine, nation francophone, classe d’intellectuel d’Occident, cercle de lecteurs, même si je n’en vais rencontrer que deux ou trois, ou même un seul. Un et moi, ou un et mille : circuit.

Henri Michaux, Façons d’endormi, façons d’éveillé, in : Oeuvres complètes III, Paris, Gallimard, 2004.

Quelque chose pourtant retient Michaux sur la voie sainte de la renonciation où la littérature eût fait faillite, quelque chose qui ne tient pas simplement au fait qu’il s’agisse en tout ceci d’expériences « volées » (car déclenchées par la drogue), dont Michaux ne sous-estiment jamais l’artificialité :

Mais quelle étrange chose tout de même que ces raccourcis !Infini mal mérité.

Henri Michaux, L’infini turbulent, in : Oeuvres complètes II, Paris, Gallimard, 2001.

Quelque chose qui tient peut-être à la nature de la vocation qui fut la sienne. Par tous les gouffres, les petits (son bras cassé par exemple) comme les grands (ses expériences sous mescaline, ses études sur la folie, etc.), Michaux a cherché ce que les hommes d’ordinaire font tout pour oublier. Il a voyagé si loin dans l’abîme, comme Orphée, pour en ramener une lumière perdue pour nous. Mais au moment où, de retour parmi nous, il allait enfin pouvoir trouver le repos en savourant sa prise, Michaux se retourne à nouveau vers l’abîme. Comme si c’était la lutte seulement qu’il savourait, non le trophée qu’en luttant il avait remporté.

Tout de suite, il lui faut reprendre le chemin sans fin, la vie s’écoule comme un fleuve, elle pousse avec la brusquerie d’un végétal, Michaux ne peut s’abandonner, la méditation même est chez lui un accès de quiétude entre deux soubresauts. Au fond, il s’agit de n’être jamais enfermé dans un moule (c’est le pire), que ce moule vienne du dehors ou que soi-même on l’ait élaboré. Michaux n’entend pas poursuivre le sillon qu’il a tracé, sans cesse il lui importe de trouver du nouveau. Il est une sorte de chercheur d’or qui, sitôt un filon découvert, se lasserait de l’exploiter : chez lui, la quête l’emporte sur l’établissement.

Yves Peyré, Henri Michaux : permanence de l’ailleurs, Paris : J. Corti, 1999.

La vie d’Henri Michaux est une lutte sans cesse réamorcée vers cet unique essentiel qu’il poursuit par toutes les ressources de son génie. Contre tous les prédicateurs de la voie unique, sa voix nous parle, pleine d’une santé dont si longtemps il s’est senti privé, de ce Réel qu’il faut vouloir parcourir en tout sens.

Toute sa vie, il a été tenté par l’Inde, tenté sans plus, fort heureusement, car si, par une métamorphose fatale, il avait fini par en être ensorcelé, obnubilé, il aurait abdiqué cette prérogative bien à lui de posséder plus d’une tare qui conduit à la sagesse et d’y être en même temps réfractaire. Le Védânta, comme le Bouddhisme, quelle catastrophe s’il y eût pris goût ! Il y eût laissé ses dons, sa faculté de démesure. La délivrance l’aurait anéanti comme écrivain : plus de « rafales », plus de tourments, plus d’exploits. C’est parce qu’il ne s’est abaissé à aucune formule de salut, à aucun simulacre d’illumination, que son commerce est si stimulant. Il ne vous propose rien, il est ce qu’il est, il ne dispose d’aucune recette de sérénité, il continue, il tâtonne, comme s’il commençait. Et il vous accepte, à condition que vous ne lui proposiez rien non plus.

Emil Cioran, Exercices d’admiration : essais et portraits, in : Oeuvres, Paris, Gallimard, 2011.

————————

Notes :

[1] Ernst Jünger, Approches. Drogues et ivresse, Paris, Gallimard, 1991

[2] Premier écrit, qui deviendra aussi le dernier par l’ajout d’Addenda à sa réédition en 1972, qui donnent aux expériences mescaliniennes une toute autre portée.

[3] Les autres phrères Simplistes sont Roger Vailland, Roger Gilbert-Lecomte et Robert Meyrat, lycéens tous les quatre dans la ville de Reims. Trois numéros de la revue du Grand Jeu paraissent entre 1928 et 1930. On pourra les consulter en bibliothèque, avec les épreuves du quatrième numéro (jamais publié) : Le Grand Jeu : collection complète, Paris, J.-M. Place, 1977.

[4] À propos de ce texte, Michaux écrit dans une lettre à Paulhan datée du 27 août 1945 : « Ne suis pressé que de relire, ds ta R [dans ta revue] le chef d’œuvre, la confession de Daumal. »

[5] « J. P. [Jean Paulhan] en cinq mots dit notre pensée à tous : « On n’en sort pas fier. » Des trois que nous étions, aucun n’avait donc pris cela avec révérence, mais plutôt comme un tour de prestidigitateur. Et nous nous levâmes avec l’impression joyeuse d’être sortis des débris d’une cristallerie, pour quoi on ne vous demanderait pas de compte. » (Misérable miracle)

[6] Masui et Daumal avaient travaillé en 1940 à un numéro spécial des Cahiers du Sud consacré à l’Inde. Les deux devinrent rapidement amis.

[7] En réalité, Daumal avait prévu de la relater dans le quatrième numéro du Grand Jeu, jamais publié, mais sans lui accorder alors la portée qu’il lui donnera ensuite. On peut trouver également une autre mention, moins explicite, de cette expérience fondamentale dans un ultime texte intitulé : Mémorables, qui reprend les grands chapitres de sa vie.

[8] Comme en témoignent à l’époque ses lectures passionnées d’Ernest Hello et, par lui, de grands mystiques comme l’italienne Angèle de Foligno et le flamand Ruysbroek.

[9] Cf. par exemple le récit qu’il en fait dans Des larmes et des saints, in : Oeuvres, Paris, Gallimard, 2011.

Commentaires