3 avril 2017

Ces heures d’avant l’aube

Robert Smithson, 7e déplacement de miroirs dans le Yucatán Mexique, 1969

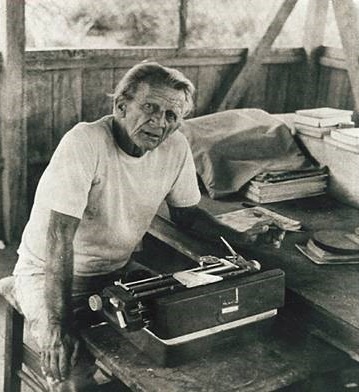

Guayaquil (Equateur), le 28 août 1991 vers huit heures du soir, l’écrivain américain Moritz Thomsen meurt d’une insuffisance pulmonaire. La nouvelle de sa mort mettra alors plus de trois mois à arriver aux oreilles des journaux littéraires américains comme le San Francisco Chronicle. Paul Theroux écrira « Thomsen est l’un de ces américains doués, inventifs, courageux – l’espèce est rare – dotés d’un solide estomac et d’un sens de l’humour bien noir, qui, quand ils partent, ne sont pas du genre à revenir. Ils ont pris la route et ne la lâchent plus ». L’écrivain-voyageur l’avait lu mais aussi rencontré ; il immortalisera le personnage Thomsen dans un bref et amusant passage de son célèbre Patagonie Express.

« Ça s’arrange », dit l’écrivain américain Moritz Thomsen. L’auteur de Living poor et The Farm on the river of Esmeralds – deux livres superbes qui mettent Thomsen au même niveau que le résident en Patagonie W. H. Hudson – dans l’une des régions les plus sauvages d’Equateur pendant quatorze ans. « Si vous conduisez dans certaines parties de l’Equateur, les Indiens vous jettent des pierres. Il y a des tas de gens qui se retrouvent avec leur pare-brise en morceaux. » Il sourit et plissa ses yeux bleus. « Alors, je crois qu’il y a de l’espoir pour une révolution. »

C’est Moritz qui, un après-midi, me dit dans une rue de Quito : « Je ne comprends pas, Paul. Comment écrivez-vous un livre de voyage si tout ce que vous faites, c’est d’aller à des cocktails.

- Les raconter ? » dis-je. Mais il avait fichtrement raison, et j’eus honte. Je me jurai de prendre le lendemain le train de Guayaquil.

Paul Theroux, Patagonie Express, Paris, Grasset, 1988

Malgré ces excellentes critiques, Thomsen reste peu connu et peut-être est-il temps de rendre justice à cet écrivain qui a su si bien dépeindre sa vie aigre-douce dans quatre récits fabuleux.

Né en 1915 à Seattle dans une riche famille d’industriels, Moritz Thomsen passe son enfance dans une cage dorée. Seule ombre au tableau : un père violent et névrosé qui rend l’adolescent effacé et introverti. Ces deux anecdotes relatées par Thomsen dans son dernier livre donne le ton : son père fusillant son chien dans un accès de fureur à cause d’un poulailler saccagé ou bien encore cette nuit où, par plaisir, il accrochera à un fil à linge deux chats par leur queue – provoquant un combat à mort des deux félins. Figure d’un paternel castrateur qui le poursuivra toute sa vie. C’est pour fuir cette figure écrasante que le jeune Thomsen s’engage dans l’armée de l’air au moment de la seconde guerre mondiale. Une expérience qu’il vit tant bien que mal dans les bombardiers de l’armée américaine et qu’il racontera dans le dernier livre qu’il écrivit au seuil de la mort dans son petit appartement de Guayaquil : Mes deux guerres.

Ce livre traite de mon engagement face à deux catastrophes, la Seconde Guerre Mondiale et mon père. Aucune n’a laissé de cicatrices physiques capables d’attester ma présence tant dans ce conflit, qui a fait cent millions de victimes, qu’au sein de cette famille singulière dominée par un homme qui, sous pression, était porté à perdre les pédales – mais qui dit cicatrices, dit blessures, et qui se plaindrait de n’en pas avoir ? Il s’agit là des deux grandes guerres de ma vie, perdues, comme sans doute toutes les guerres, de même qu’elles font toutes le lit de guerres à venir. Ayant été contiguës, elles sont étroitement liées dans mon esprit ; toutefois, même si je pense que je ne pourrais les évoquer l’une sans l’autre, je crains de n’avoir pas su les associer convenablement dans les pages qui vont suivre. Il me semble qu’en définitive, ayant pour un temps cédé à l’emportement, j’aie écrit deux livres sous une seule couverture. Un peu comme servir dans le même plat un ragoût aux choux et un gâteau à l’orange. Il m’a été possible d’écrire sur la guerre avec ce calme que l’éloignement confère à la résurrection d’horreurs anciennes. En revanche, le temps ne m’a pas coupé de ces obsessions enfantines et morbides, de ces souvenirs de mon père et du foyer qu’il fonda. Je me mets à écrire sur lui, et voilà que ma voix s’élève dans les aigus, que des colères vieilles de cinquante ans me font trembler tout mon corps. Des émotions anciennes me crispent toujours les doigts, des injustices anciennes continuent de hanter mes rêves ; quelque chose n’est toujours pas réglé entre lui et moi.

Moritz Thomsen, Mes deux guerres, Paris, Phébus, 2005

De retour aux Etats-Unis, Thomsen, plus attiré par l’agriculture – le métier qu’il revendiquera toute sa vie – que par les affaires familiales s’embourbe dans un élevage de porc en Californie. Mis en faillite au début des années 60 par une récession économique, il décide de s’engager, à près de cinquante ans dans les Peace Corps au grand dam de son père qui le traite de « pédé de communiste ». C’est ainsi qu’il débarque à Rioverde en 1965, à quelques encablures d’Esmeraldas. Même si ce qu’il y trouve l’accable : tristesse des lieux, pauvreté, violence, il tombe amoureux de cette région et de ses habitants. Il tirera de cette expérience de volontaire un livre Living poor considéré aujourd’hui comme un des meilleurs témoignages sur cette organisation créée par John Kennedy. C’est aussi et surtout durant cette période de trois ans qu’il se lie d’amitié avec le jeune zambo Ramon, à qui il propose de devenir son associé à part égale dans une exploitation agricole. Ce sera chose faite grâce à une partie de son héritage maternel. Les deux amis s’installent alors dans une ferme, à Viche, aux abords luxuriants du fleuve Balao.

C’est alors qu’on peut voir cet étrange gringo esthète qui écoute du Strauss sur son tracteur et écrit dans ces « heures d’avant l’aube, lorsque la terre est encore plongée dans l’obscurité… » tomber sous le charme de cette vie simple. Cette vie qu’il a recherchée comme un purgatoire, un mode de rébellion aussi face à sa condition de riche occidental. Malheureusement cette expérience de près de quinze ans tourne court et se conclut par un échec cuisant, tant du point de vue agricole que des relations qu’il a pu entretenir avec ses voisins. Il publie alors son second ouvrage La ferme du rio Esmeraldas, sorte de réflexion sur cet échec où il essaye de comprendre les habitants peuplant ces jungles malfamées et paludéennes, qui ne pensent qu’à paresser au travail, à le voler, à le tuer même, s’ils en avaient eu le courage.

Placé devant le problème immédiat de gérer une grande plantation tropicale, je découvris à mon grand embarras que non seulement je ne savais pas comment m’y prendre mais que diriger des ouvriers agricoles misérables ne me tentait guère. Nous n’étions pas installés depuis un mois que déjà il nous fallait traquer vingt-trois journaliers qui, bien que faisant du tapage avec leurs machettes, n’étaient pas nécessairement sur les lieux de leur travail. Ramon n’avait jamais donné d’ordre à personne, mais il commençait de prendre à cœur son rôle de patron, une ambition secrète enfin réalisée.

Mais dans quelle confusion d’esprit devait-il se trouver, lui qui s’enflammait si peu de temps auparavant de mes discours sur la fraternité, allait de désillusion en désillusion. Parmi les gens dont nous avions loué les services, beaucoup étaient de petits fermiers le long de la rivière et ils avaient fait l’expérience des gringos à l’époque fortunée du boom de la banane. En leur qualité de « propriétaires terriens » (une expression trompeuse étant donnée leur véritable statut économique), ils avaient tendance à voir un déshonneur dans le travail que nous leur proposions. Pour les tâches semblables, ils auraient volontiers engagé eux-mêmes un journalier, s’ils en avaient eu les moyens. Ils croyaient naïvement, par ailleurs, avoir au cours de leur vaste expérience du monde extérieur percé les secrets de l’âme blanche. Selon eux, les Blancs étaient vraiment des êtres stupides qui ne demandaient qu’une chose : être reconnus et traités avec la vénération due à leur supériorité. Si bien que le recours à des astuces très simples permettait de duper les gringos – des « bonjour » exagérés et comiques, des chapeaux soulevés, des sourires béats d’admiration, des éclats de rire hystériques saluant leurs plus mauvaises plaisanteries : toutes ces petites comédies sous-entendaient le mépris de leur intelligence ou de leur capacité à évaluer la sincérité. Tandis qu’ils grimaçaient, s’inclinaient en lançant leur « Bonjour, ravis de vous voir », puis s’enquéraient de la nuit que j’avais passée et de ma santé, je percevais l’éclat d’une froideur dans leurs regards, un rejet de ma personne, et j’avais l’impression de jouer une mauvaise pièce dont je détestais les répliques. Les regardant à mon tour dans les yeux – glacés, impénétrables et me jaugeant, des yeux de lézard – je m’efforçais de leur rendre leurs sourires et prenais conscience que toutes les nouvelles que je pouvais leur donner les plus insupportables étaient celles qui concernaient mon sommeil et mon état de forme ! Ils se moquaient également de Ramon, le traitant de la même manière, mais leurs courbettes étaient encore plus outrées, leurs grands sourires de Noirs des caricatures de dévouement et de soumission… La fraternité ? Quelle foutaise ! Comment peut-il y avoir un sentiment fraternel entre celui qui possède un camion à 5000 dollars et un autre homme qui n’en gagne qu’un par jour ?

Moritz Thomsen, La ferme du rio Esmerladas, Paris, Phébus, 2002

Il poursuivra dans une veine beaucoup plus ambitieuse avec Le plaisir le plus triste, son probable chef-d’œuvre. Écrit comme un journal de voyage lors d’un périple au Brésil, il s’y décrit d’entrée de jeu comme « un pur gringo, mais plus proche du clochard que du travailleur ». On le suit dans une remontée cathartique de l’Amazonie et cette fois-ci il passe en revue toute sa vie, en profite pour régler ses comptes avec tout ce qui s’est mis en travers de son idéalisme.

Il m’avait fallu soixante ans pour retenir la leçon : le monde est beau, mais on ne saurait lui faire confiance. Cependant, la forêt tropicale humide, avec ses tremblements de terre, ses inondations, ses pluies torrentielles, recèle moins de menaces, est plus facile à affronter, apporte plus de satisfaction que les rapports humains, nécessairement corrompus par les différences de classe et les parités économiques, pollués par des tromperies et des incompréhensions mutuelles. Et je connaissais trop bien ma classe d’origine pour souhaiter encore me comporter selon ses critères. Il n’était pas question que je revienne en arrière. Je repensais à l’autosatisfaction, à l’insensibilité, au nombrilisme de la classe moyenne, à cette obsession d’acheter le plus de biens possibles, à son angoisse d’être appauvrie par les secousses économiques et sociale. Je manquais peut-être d’objectivité, car c’était les vices de mon père que je découvrais sur les visages des gens aisés. Après avoir vécu si longtemps au milieu des pauvres, je jugeais le monde inacceptable et croyais voir s’élever une rage incoercible dans cette immense population spoliée. Tous ces êtres confinés dans les soubassements commençaient à mettre le feu à l’édifice, où les privilégiés, installés dans les appartements luxueux, humaient stupidement les premières fumées. Les américains ne parvenaient pas à comprendre qu’il pût y avoir deux réalités, deux mondes dépendants l’un de l’autre, sans qu’il y eût entre eux de communication, de prise de conscience de cette interdépendance aux équilibres subtils. Riches et pauvres, voleurs et volés, maîtres et esclaves, et aucun d’entre eux ne s’apercevait qu’un monde avait créé l’autre, et vice-versa.

Moritz Thomsen, Le plaisir le plus triste, Paris, Phébus, 2003

Une brouille avec son ami Ramon finit par mettre un terme à l’aventure de Vince ; le pauvre équatorien qui veut devenir riche et le « riche » américain qui veut devenir pauvre. Plus Sisyphe que conquérant véritable du labour, d’une santé de plus en plus vacillante il finit par baisser les bras et part s’installer dans la capitale équatorienne Quito. Il y passera quelques années avant de repartir vers le climat plus propice de Guayaquil combattre ses problèmes pulmonaires. De plus en plus malade, il passe ses journées à lire, écouter de la musique classique, s’accordant juste de courtes promenades poussives sous les arcanes décaties du centre-ville. Aux visiteurs, il lançait de sa chambre du deuxième étage les clefs de son appartement afin qu’ils puissent ouvrir et monter. Il meurt à 75 ans, à bout de souffle. La poisse le poursuivra jusqu’au bout et même dans l’au-delà : l’incinérateur de Los Jardines de la Esperanza tombe en panne, le corps attendra une nuit… Ses cendres seront finalement jetées dans la rivière Balao qui a vu une partie de sa vie s’écouler.

Classé dans: 8.20 Littérature américaine

Commentaires