8 avril 2014

Dédales

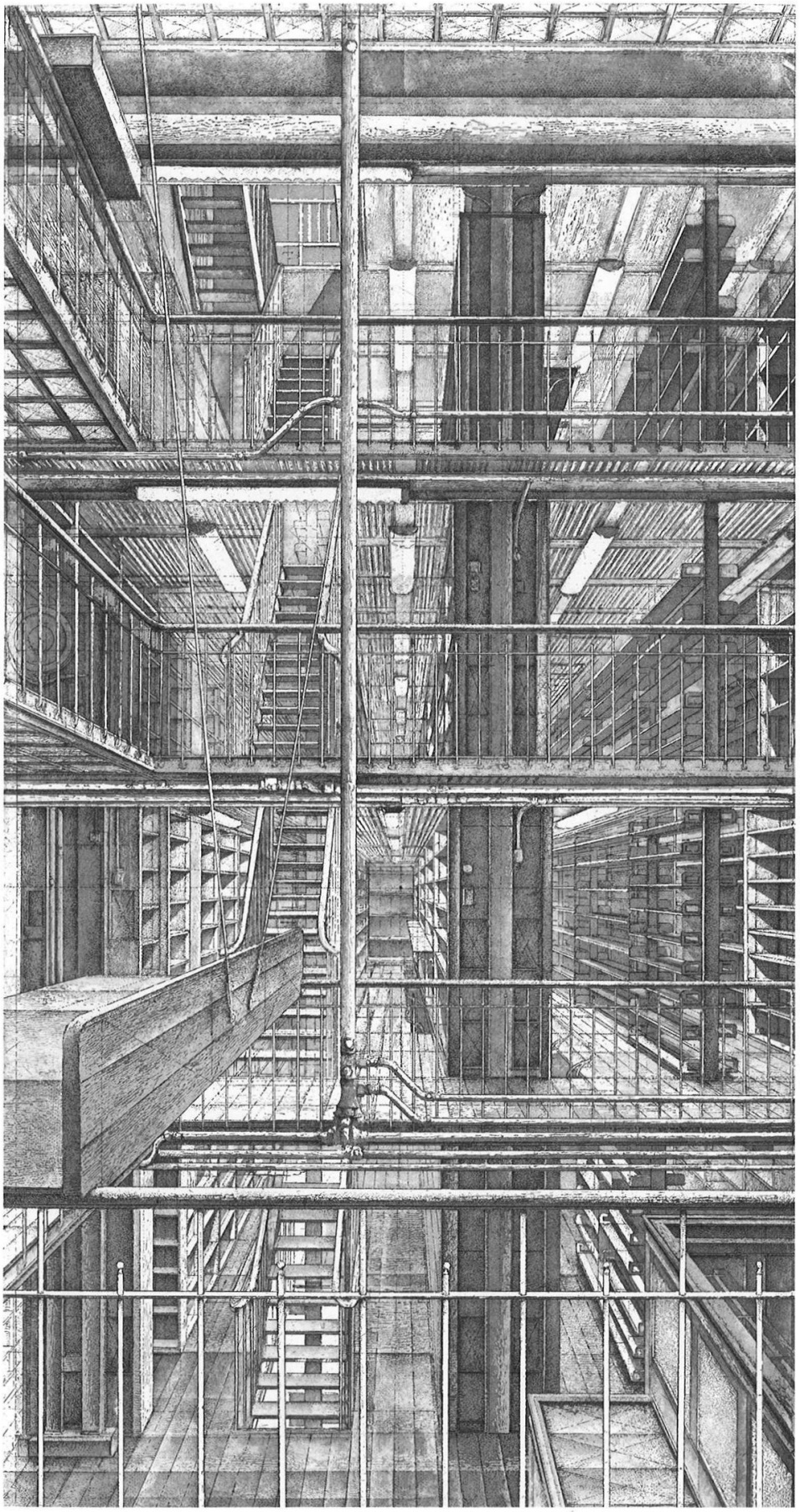

©Érik Desmazières, Le magasin central des imprimés, MCI 4, 2013 (eau forte avec roulette et aquatinte sur vélin BFK rives naturel, 62,8 x 32,7 cm)

Ce travail d’Érik Desmazières est à l’origine une commande de la Bibliothèque nationale de France qui, pour son projet de restauration, avait fait vider le magasin central des imprimés du site de la rue Richelieu. Les œuvres de l’artiste furent présentées en automne 2012 sur le site François-Mitterand de la BnF lors d’une exposition[1], Érik Desmazières, au cœur de la Bibliothèque. Certaines de ces œuvres, accompagnées d’autres travaux de l’artiste, furent présentées récemment à Neuchâtel, Gallerie Ditesheim & Maffei Fine Art[2]. Olivier Rolin décrit ainsi l’œuvre d’Érik Desmazières :

« Les gravures consacrées à l’historique maison de la rue Richelieu fascinent par deux aspects qui ouvrent un écho chez l’écrivain : l’exactitude et le fourmillement. Arachnéennes ombrelles d’encre de la salle Labrouste… Univers géométrique du magasin central des imprimés, treillis réticulés d’horizontales et de verticales où s’inscrivent comme en contrepoint l’obliquité d’un escalier, la sinuosité d’une rampe, les spires lovées des manches d’incendie, l’arc multiplié, répétant celui de la grande verrière, des orgues pneumatiques. Cette architecture grandiose et minutieuse, qui abritait le savoir du monde, évoque une cathédrale, mais aussi les entreponts et la salle des machines… Ce n’est pas Dürer ici dont le fantôme se laisse apercevoir derrière la herse des lignes, mais évidemment Piranèse, et Jules Verne, et Borges. »[3]

Desmazières appartient donc à cette confrérie des créateurs qui, d’Alexandrie à nos jours, ont exécuté des variations autour du thème de la Bibliothèque (ou du labyrinthe qu’elle figure) et dont Borges fut certainement le plus éminent représentant au XXe siècle. Desmazières avait d’ailleurs offert une série d’œuvres ayant pour thème la Bibliothèque de Babel[4], que les éditeurs américains ont reproduites dans la version anglaise du livre de Borges :

The library of Babel, Jorge Luis Borges, engravings by Erik Desmazières, Boston, David.R. Godine, 2000.

Chacun des représentants de cette tradition cite, plus ou moins explicitement, ceux qui les ont initiés sur cette voie, et chacun accentue selon sa sensibilité un des aspects du dédale : tantôt symbole du vertige et de l’angoisse qu’éprouvent les hommes face au mystère, à l’infini ; tantôt (comme ce peut être le cas pour Desmazières) image plus sereine d’un chaos primordial que l’industrie humaine parvient à ordonner.

Alberto Manguel est sans doute le représentant actuel le plus célèbre de cette tradition dans la littérature[5]. Un auteur moins connu, Enis Batur, le “Doppelgänger” turc de Manguel (selon les mots de Manguel), a fait paraître un petit ouvrage[6] étonnant sur le caractère labyrinthique de la bibliothèque. Si l’auteur nous invite à nous y perdre, il insiste aussi sur l’impossibilité que nous avons de nous en échapper. Chez lui, la fascination pour Dédale ne va pas sans une égale compassion pour Icare, sans le désir comme lui de s’arracher au piège qui l’a pris, de voler hors des murs, des livres, des phrases… pour goûter enfin au silence. Dans cette confrérie du labyrinthe, Enis Batur se situe donc dans le courant du vertige et de l’angoisse plus que dans celui de l’ordre et de la sérénité. Plus qu’aux bibliothèques de Desmazières, sa vision renvoit bien aux prisons de Piranèse.

Giovanni Battista Piranesi, Carcere XIV

« Depuis longtemps, l’un de mes plus récurrents et plus profonds cauchemars a pour cadre la Bibliothèque. Pas une bibliothèque, pas celle que l’on fréquente et connaît tous. Non. Juste la bibliothèque. Drapée d’un patchwork des collections du monde entier, elle en serait la quintessence, la matrice de toutes celles ayant jamais existé.

J’y entre par une porte à deux battants, immense et écrasante, du style de celle qu’Orson Welles porta à l’écran dans son adaptation du Procès et à la poignée de laquelle K. ne parvenait qu’à grand-peine. J’en franchis le seuil pour tomber sur des cerbères à tête de démon en fait d’employés. Bref interrogatoire, sueurs froides, et on me lâche à l’intérieur. Là, le cauchemar s’épaissit encore à la vue de ce qui m’attend : un réseau de couloirs sans vie, de rayonnages sans fin.

Je baigne dans un flou le plus total : mes yeux se perdent dans des plafonds d’une hauteur vertigineuse. C’est le Carceri de Piranèse : je ne puis déterminer en laquelle de ses deux extrémités un escalier pourtant lancé d’un point précis vient achopper sur un autre. Ici, le silence lui-même se charge de poussière. Le clair-obscur se scinde en faisceaux étroits qui, loin d’éclairer, semblent contribuer encore à l’assombrissement. Sur les rayonnages s’alignent des lingots à tranche étiquetée.

Mon cauchemar est régi par un principe invariable : tout ce qui a jamais été écrit en ce monde prend place dans cette bibliothèque. Une première section renferme tous les écrits d’Alexandrie ainsi que ceux qui les ont précédés. La seconde contient les manuscrits pré et post Gutenberg. La troisième partie, quant à elle, est consacrée à tous les livres imprimés : on y trouve même les ouvrages reliés le 10 juin 2001[7]. Mais la zone proprement terrifiante de cette bibliothèque ne m’apparaît qu’ensuite : les livres dont on n’a pas encore opéré le décompte et dont la plus ancienne parution remonte au 12 juin 2001 ont été classés selon leur genres dans des sections puis des salles qui surgissent devant moi comme les pièces d’un infini dédale. » (p. 21-22)

« Tout ce que j’ai lu, tout ce que j’ai écrit – les livres que j’ai vus, ceux que je connais et apprends à connaître, que j’acquiers et que j’annote, cette collection que je constitue à l’intérieur de mon crâne, au-delà des ouvrages qui recouvrent mes murs – recèle la silencieuse puissance de cette Bibliothèque sans fin : les bibliographies, les notes de bas de page, les renvois explicites ou sous-entendus, les allusions, les transpositions conscientes ou inconscientes et les inspirations qui sont miennes engendrent, parmi d’innombrables volumes, une architecture étrange, ineffable et, à y réfléchir, incommensurable. C’est Étienne-Louis Boullée qui en a dessiné l’entrée : le visiteur y pénètre par une porte telle qu’il pressent – et accepte – l’amorce d’un voyage sans retour. Il est immédiatement happé par les fils gluants d’une toile, sécrétion organique dont la complexité croît avec les tensions centrifuges. On s’y débat en vain. Non, on ne s’y débat même pas. Vient un jour où, dans l’une des salles de la bibliothèque, parmi les pages de tous les livres jamais consacrés au thème du labyrinthe, le lecteur à perpétuité découvre les conditions qui le font être ce qu’il est.

Telle est ma conception de la bibliothèque : elle recèle des projets de voyage dont le nombre recouvrirait et dépasserait la durée limitée de ma vie, fût-elle-même celle de Mathusalem. Cette idée s’ouvre sur un système que déterminent, bien au-delà de moi-même, des volées d’escaliers, certaines jaillies de terre, d’autres plantés dans les profondeurs avec toute la vigueur d’une constante inflation de marches et progressant obstinément de salle en salle, s’ouvrant çà et là sur des passerelles qui autorisent mes allées et venues : c’est un organisme grossissant, grandissant, croissant sans cesse de lui-même, impossible à brider, incontrôlable. Je m’y rendrai seul. Je m’assiérai. Il arrivera que j’y croise des visages connus ; puis, passé un certain stade, j’éprouverai le désir, impossible, de sortir. » (p. 31-32)

[1] Catalogue publié à l’occasion de cette exposition : Érik Desmazières, voyage au centre de la bibliothèque, Paris, Bibliothèque nationale de France, Éd. Hazan, 2012.

[2] Catalogue publié à l’occasion de cette exposition : Érik Desmazières : Bibliothèques & autres curiosités, Neuchâtel, Gallerie Ditesheim & Maffei Fine art, 2013.

[3] Érik Desmazières, voyage au centre de la bibliothèque, Paris, Bibliothèque nationale de France, Éd. Hazan, 2012, pp. 14-15.

[4] Cf. par exemple cette belle estampe conservée à la BnF.

[5] Alberto Manguel, La bibliothèque, la nuit, traduit de l’anglais par Christine Le Boeuf, Arles, Actes Sud, 2006.

[6] Enis Batur, D’une bibliothèque l’autre, préfacé par Alberto Manguel, traduit du turc par François Skvor, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Bleu autour, 2008. Toutes les citations qui suivent sont extraites de cet ouvrage.

[7] Sans doute la veille de la date à laquelle ce « cauchemar » de Batur fut lui-même publié en Turquie…

Classé dans: 3.40 Littérature turque, VARIA

Commentaires