30 juillet 2014

Un monstre métaphysique

« Quiconque aurait un minimum de bon sens ne pourrait en vouloir à un esprit profondément sérieux si celui-ci ne proférait sa vie durant que des bouffonneries. »

Ladislav Klíma

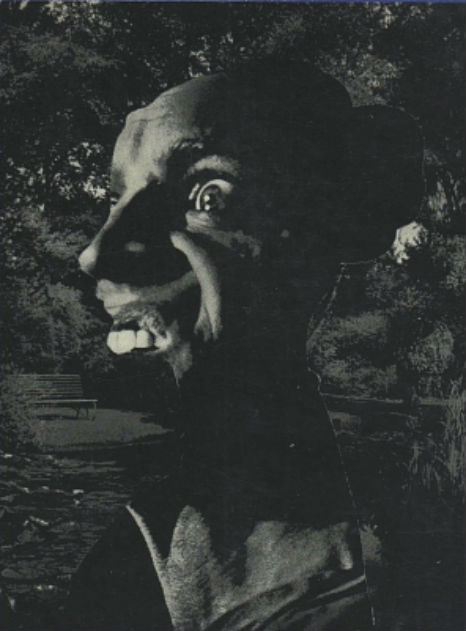

©Jiri Kolár, Kruhy, Chiasmage de carton 97,3 x 67,7 cm (1966)

Il faudrait faire, comme le souhaitait Léon Chestov, une histoire des laissés-pour-compte de la philosophie. Y figurerait en bonne place le serpent-philosophe autodidacte Ladislav Klíma. Né en Bohème occidentale en 1878, le jeune Klíma est brillamment expulsé de tous les établissements d’enseignement de l’Empire autrichien pour avoir dans une dissertation atteint à l’honneur de Ferdinand Ier de Habsbourg. D’abord rentier, puis ruiné, il exerce dans plusieurs institutions de prestige : conducteur de machine à vapeur, gardien d’une usine hors service. Mais c’est en 1917 que la consécration arrive, lorsque qu’il fonde avec son ami Franz Böhler une usine de fabrication d’ersatz de tabac dont il sera pendant un an l’unique employé. Si l’usine ne peut redresser la situation financière de Klíma, tant s’en faut, elle est en revanche pour beaucoup dans la « soûlographie permanente » qui est l’occupation principale des deux compères. Klíma écrit à cette époque un roman – en allemand pour que Böhler puisse être de la fête – La marche du serpent aveugle vers la vérité, roman absurde, où l’on peut entendre l’illustre roi (alcoolique) d’une peuplade de fourmis s’écrier :

« Mais suffit ! il est à espérer que le lecteur, à la lecture de ces cogitations, n’ira pas me prendre pour un philosophe, mais se rendra bien compte qu’il ne s’agit là que d’une pirouette de la part de cette trogne de chien fou qui abuse de Ma Majesté et en fait le porte-parole de ses folles et infirmes idées. Il a eu le culot d’intituler son infâme roman de gare « la Marche du serpent aveugle vers la vérité », – comme si le chien qu’il est avait la moindre idée de la vérité – et maintenant il ne néglige aucune occasion de caser ici des bribes de sa conception du monde avec intention frauduleuse et pour se donner l’air de résoudre ce problème insoluble. Il sent bien que ses idées ne valent que dalle, c’est pourquoi il les met charlatanesquement dans la bouche de ses personnages, pour dire ensuite : « Ce n’est pas moi qui dis ça, mais ces pauvres personnages ignares, – dans un ouvrage philosophique sérieux, je présenterais les choses tout autrement : dans ce cadre cependant, en tant que littérateur, je suis bien obligé de respecter le caractère de mes héros, mes idées ne sont ici à vrai dire que les couleurs dont je me sers pour peindre mes protagonistes ; c’est quand même une excellente invention, la soi-disant « fiction », haha, pour les fripouilles intellectuelles de mon espèce ! » – Mais comme les pirouettes de ce genre se répéteront dans la suite plus souvent qu’à leur tour, te mettant, pauvre lecteur, dans l’impossibilité la plus totale de te faire une idée juste de ma personnalité, je m’en vais brosser moi-même un petit autoportrait à ton intention :« Je suis un tyran comme les autres, c’est-à-dire de la camelote humaine tout ce qu’il y a de plus bas de gamme. Grâce à ma position dans l’échelle sociale, je suis néanmoins affligé, comme tout aristocrate, de qualités diverses et variées qui me font passer à première vue pour un être d’exception. Essentiellement faible et froussard, je peux faire preuve à l’occasion d’une énergie et d’une témérité remarquables : celui à qui tout le monde obéit très humblement a volens nolens une assurance, une aisance et un aplomb inaccessibles aux simples esclaves ; celui sur qui se fixent les yeux du monde entier apprend forcément avec le temps à payer d’audace : la bravoure se composant à 99% de vanité. Au fond très borné, je n’ai pas pour autant à me plaindre de mon cerveau : comme n’importe quel autre fonctionnaire, j’ai l’esprit de l’emploi, – et les sots sont toujours malins. Avec cela, mon caractère est un amas des perversions, des dépravations, des monstruosités, des ridicules et des loufoqueries les plus insolites : le génie philosophique et celui des arts ne figurent pas au nombre de ceux dont je me targue. À cinquante-deux ans, je suis encore en pleine forme, capable de coïter quotidiennement deux fois par nuit ; je suis de petite taille, bien en chair, mais sans mauvaise graisse, et beau de visage, attendu que je suis roi et bien qu’il y ait un petit commerçant qui me ressemble comme un frère et dont tout le monde dit qu’il a une trogne de truie polonaise. Ma boîte crânienne est quasi invisible ; mes yeux de même ; en revanche, la partie inférieure de ma physionomie est anormalement développée, des mâchoires et des bajoues formidables me donnant un aspect fait pour inspirer le respect. – Voilà – et maintenant, pour changer, je reviens au bon sens et à mes moutons ! [1]

Il est si loin dans l’idée de Klíma de publier ce récit que Böhler, à la liquidation de l’usine, emporte le manuscrit en Allemagne. Il ne refait surface qu’en 1929, après la mort de Klíma, à l’occasion du divorce de Böhler. La première édition ne paraîtra, en traduction tchèque, qu’en 1948.

Klíma avait déjà auparavant « taquiné la muse ». Entre 1906 et 1909, alors qu’il mène une vie qui se veut « une déviation systématique par rapport à toute norme humaine », il passe deux ans et demi à n’écrire que de la littérature fantastique. Il en résulte une dizaine de romans, deux drames, une trentaine de contes et nouvelles – en grande partie brûlés lors des autodafés qu’il réalisait de ses oeuvres. Il se souvient de cette période d’intense production littéraire dans une lettre écrite à un ami, datée de 1918 :

Dommage, soit dit au passage, que je n’aie pas continué à taquiner la muse, que je n’aie pas pu m’y consacrer tout entier. C’était très agréable de vivre rien que dans ces contrées féeriques, très bon pour ma santé, – cela m’a peut-être sauvé la vie ou, du moins, la raison ; j’aurais pu devenir un romancier renommé, avoir de l’argent, être être humain, et non pas chien de Stamboul. Mais des aspirations pratico-philosophiques d’abord, des méditations théoriques ensuite, mes poches vides enfin m’en ont détourné, m’ont fait passer l’envie de me vautrer en sybarite sur cette nue parfumée, me comblant en retour d’épuisement, de chaos et de désarroi à discrétion.[2]

De cette période date la première version du seul roman abouti qu’il nous reste, intitulé Les souffrances du prince Sternenhoch. Le manuscrit est laissé avec tous les autres en otage chez sa belle-mère (à qui Klíma doit de l’argent) puis racheté par un ami avant d’être récupéré définitivement par l’auteur en 1926, avec la ferme intention d’en tirer de l’argent. Le texte sera finalement publié en 1928, quelques semaines après la mort de Klíma. Le noble prince Sternenhoch s’y interroge :

Je pourrais facilement me marier avec une riche héritière ; mais quel besoin mes 500 millions ont-ils de se multiplier ? Prendre la fille d’un milliardaire américain ayant fait fortune dans le commerce du cochon hongrois ? je ne doute pas que je ne puisse obtenir même une princesse de sang, gracieuse et belle, un parangon de toutes les qualités ; sans parler ni de ma naissance ni de ma fortune, j’ose dire que je suis bel homme, malgré quelques défauts… Ainsi, je ne mesure que 1 m 50 pour un poids de 45 kg, je n’ai presque plus de dents, ni de cheveux, ni de poil au menton, je suis un peu bigleux et plus qu’un peu boiteux ; mais le soleil lui-même a des tâches.[3]

Collage de Jiri Kolár paru en couverture de la version allemande du roman de Klíma, Die Leiden des Fürsten Sternenhoch, Hanau, Müller & Kiepenheurer, 1966.

Collage de Jiri Kolár paru en couverture de la version allemande du roman de Klíma, Die Leiden des Fürsten Sternenhoch, Hanau, Müller & Kiepenheurer, 1966.

De son vivant, Klíma n’aura publié sous son nom que des recueils d’aphorismes, kaléidoscopes offrant quelques aperçus théoriques sur sa philosophie, mais qui la voilent en la montrant :

« Alors pourquoi écris-tu ? » Peut-être pour qu’on ne me comprenne pas… ; l’incompréhension est aussi précieuse que la compréhension, sinon, souvent, plus estimable encore : représentant en règle générale une victoire du caractère et de la volonté sur l’intelligence – servante mimétiquement malléable, corrompue et coulante, succube séduisamment obscène, goulu, lunatique et qui s’attife des habits d’autrui…[4]

En philosophie comme en littérature, Klíma n’écrit pas pour se faire comprendre mais, dira-t-il, pour se « désennuyer », parce que « c’est très bon pour la santé » et que cela peut « sauver la vie ou du moins, la raison ». Écrire pour le plaisir, pour le pur plaisir de la pensée. Écrire parce que le jeu de la pensée est délectable. En cela, les œuvres philosophiques de Klíma ne sont pas différentes de ses œuvres littéraires : elles font état de la même jubilation d’écrivain. Ainsi, dans un traité très sérieux intitulé Métaphysique :

« Encore une fois donc : pourquoi diable l’as-tu écrit ? » Grand Dieu, enfin, pour qu’on m’en donne de l’argent dont j’ai drôlement besoin. Par la même occasion, pour m’épargner les frais d’une petite annonce : je serais disposé à épouser une dame bien dotée et au joli petit nez, plutôt maigre que grasse, ne comptant ni plus de 35 printemps ni moins d’un mètre soixante. J’ai la quarantaine, je suis en bonne santé, bien fait de ma personne, et n’ai jamais encore fait de séjour en prison ; j’avoue que je n’entre en rut qu’en hiver et en été, mais je suis prêt en revanche à m’engager par-devant notaire à administrer à mon épouse, n’importe quand, autant de coups de verges sur le derrière que son cœur pourra désirer.[5]

L’écriture, philosophique comme littéraire, n’est pas pour Klíma le lieu d’une prédication de la vérité. Il n’est d’ailleurs d’autre vérité que celle que l’auteur (ou le lecteur) se crée à lui-même pour son propre plaisir. Le livre, comme le monde, est entièrement livré au caprice de sa volonté souveraine.

« Mon pauvre, tu ferais mieux, au lieu de cette « infinité » d’arguments, de n’en avoir qu’un seul, réellement convaincant ! Car moi, ton lecteur, je te certifie que, malgré toutes tes preuves de ma non-existence, j’existe. » « Mais, monsieur, n’avez-vous toujours pas compris que c’est précisément ce que je suis en train de vous dire ?… moi, c’est-à-dire quelque chose en vous qui, par l’entremise de ces caractères d’imprimerie, lesquels sont simplement des idées que vous vous faites, vous prêche enfin la connaissance de vous-même ?… Vous seul existez ; moi, l’auteur, je n’existe que dans votre imagination ! »[6]

[1] La marche du serpent aveugle vers la vérité, traduit de l’allemand par Erika Abrams, Paris, Éd. de la Différence, 1990, p. 53-55.

[2] Lettre reproduite à la fin du roman : Les souffrances du prince Sternenhoch, traduit du tchèque par Erika Abrams, Paris, Éd. de la Différence, 2012.

[3] Les souffrances du prince Sternenhoch, p. 17.

[4] Métaphysiques, in : Traités et diktats, traduit du tchèque par Erika Abrams, Paris, Éd. de la Différence, 1990, p. 199.

[5] Métaphysiques, in : Traités et diktats, p. 213.

[6] Métaphysiques, in : Traités et diktats, p. 203.

Commentaires