5 septembre 2014

Le reste est littérature

Nous parlons toujours de la guerre, qui est la grande mesure du courage ; j’entends la grande mesure temporelle, peut-être la seule, mais ni vous ni moi ne l’avons jamais faite.

Charles Péguy, Victor-Marie, comte Hugo

Je ne puis plus rien lire après Péguy. Tout le reste est littérature.

Romain Rolland, Péguy

© Otto Dix, Der Krieg, peinture sur bois (1929-1932)

© Otto Dix, Der Krieg, peinture sur bois (1929-1932)

Le 5 septembre 1914, Charles Péguy tombe à Villeroy au cours d’un des premiers assauts de la Bataille de la Marne qui marque la fin de l’avancée des troupes allemandes (à vingt kilomètres de Paris) après les deux semaines de « Grande retraite » des unités françaises et britanniques.

À l’occasion du centenaire de sa mort, un certain nombre de publications sont à signaler. Aux trois volumes des Œuvres en prose complètes déjà parus dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (1987-1992), s’ajoutent dans cette même collection une nouvelle édition des Œuvres poétiques (2014) qui fera sans doute oublier la précédente édition de ce texte par Gallimard (1948) où tous les blancs typographiques, si importants pour la lecture de Péguy, si innovants pour l’époque[1], avaient purement et simplement disparu. Concernant la fin héroïque de Péguy, on consultera le nouveau livre de l’historien Jean-Pierre Rioux, La mort du lieutenant Péguy – 5 septembre 1914, Paris, Tallandier, 2014 ; pour une lecture de l’œuvre, le livre de Benoît Chantre, Péguy point final, Paris, Félin, 2014. Côté périodiques, le Nunc n°32 (2014) et l’Europe n°1024-1025 (2014), tous deux consacrés à Charles Péguy. Signalons également l’édition du centenaire des Cahiers de la Quinzaine, cette « source de sang : l’inépuisable fontaine des Cahiers » (Romain Rolland), la revue fondée en 1900 par Péguy comme un nouvel espace de réflexion critique, un « journal vrai » (au sens bergsonien), voué à la reconquête du réel. Cette réédition de quinze Cahiers par l’Amitié Charles Péguy en partenariat avec l’Atelier du livre d’art et de l’estampe de l’Imprimerie nationale se veut l’héritière de l’édition prestigieuse des Cahiers que Péguy décide de lancer à partir de 1906, sur papier whatman. Les Cahiers de la quinzaine sont désormais disponibles en ligne.

Où sont les nouvelles pensées d’aujourd’hui ? Où sont les artistes ? Dans quel confort sont-ils ? Dans quelle histoire européenne sommes-nous aujourd’hui ? Dans quel état la France, aujourd’hui, vue par Péguy ? Vue de son arbre-lui. Il serait bien malheureux, aujourd’hui, parmi tous les hommes. Les hommes et les femmes. Les grandes femmes et les grands hommes. Il serait bien malheureux, lui qui ne cherchait aucune place. Lui qui avançait tête nue d’un poste à l’autre. Lui qui courait sur tous les postes avancés, tandis que ça tirait. Tandis que ça bombardait. Il serait bien malheureux. Sans tous les bombardements. Sans toute cette vie qui bardait et où les hommes ne cherchaient pas leur place, leur positionnement et leur posture. Lui, il courait. Tête nue. Il avançait. Tête nue. Offert à toutes les balles. Toutes les mises en garde. Tous les reproches. Toutes les moqueries. Toutes les rebuffades. Toutes le moralisations. Les crispations. Il avançait nu. Tout nu. Et il a tout perdu. Il est allé au bout et même ce bout-là ne suffisait pas. Il a fallu forcer le bout. Aller au bout du bout.

(Charles Pennequin, L’arbre Péguy, in : Europe n°1024-1025 (2014), p. 11)

Qu’il nous soit donc permis de ne pas séparer l’œuvre de la vie d’un poète quand ce poète part en guerre avec son régiment comme il partait en guerre dans ses écrits contre les pensées momifiées de ses contemporains, quand ce poète fonce tête nue dans la bataille comme dans l’écriture, quand ce poète « va au but » selon le vœu de Nietzsche et qu’il lance l’assaut à Villeroy contre les positions allemandes comme il le faisait dans sa revue contre les positions empruntées de l’esprit. Car la Jeanne d’Arc de Péguy n’est pas le personnage d’une nouvelle Légende dorée mais rejoint cette profonde intuition de G. K. Chesterton :

Jeanne d’Arc ne resta pas figée à la croisée des chemins, soit pour les avoir tous refusés, comme Tolstoï, soit pour les avoir tous acceptés, comme Nietzsche. Elle a choisi une voie et l’a parcourue telle la foudre. Pourtant, j’ai constaté que Jeanne d’Arc avait en elle tout ce qui était authentique aussi bien en Tolstoï qu’en Nietzsche, et même tout ce qui était supportable chez eux. Je songeais à ce qu’il y a de noble chez Tolstoï, la joie que lui inspiraient les choses simples ; en particulier l’humble pitié, les réalités de la terre, le respect des pauvres, la dignité d’un dos courbé. Jeanne d’Arc avait tout cela et quelque chose de plus : elle supportait la pauvreté autant qu’elle l’admirait, tandis que Tolstoï, typiquement aristocrate, s’efforçait d’en découvrir le secret. Puis j’ai songé à ce qu’il y avait de courage, de fierté, de pathétique dans ce pauvre Nietzsche, à sa révolte contre la vacuité et la pusillanimité de notre époque. J’ai pensé à son appel à l’équilibre extatique du danger, à sa nostalgie des galops des grands chevaux, à son appel aux armes. Jeanne d’Arc avait tout cela et encore quelque chose de plus : elle n’exaltait pas le combat, elle combattait. Nous savons qu’elle n’avait pas peur d’une armée, alors que Nietzsche, pour autant que nous le sachions, avait peur d’une vache. Tolstoï se contentait de célébrer le paysan ; elle était une paysanne. Nietzsche se contentait de célébrer le guerrier ; elle était une guerrière. Elle les a battus tous deux sur leur propre terrain, celui de leurs idéals contradictoires, plus noble que l’un, plus violente que l’autre.

(Gilbert Keith Chesterton, Orthodoxie, Gallimard, 1984)

© Robert Bresson, Le procès de Jeanne d’Arc, 1962.

© Robert Bresson, Le procès de Jeanne d’Arc, 1962.

Plus noble que Tolstoï (Péguy atteint à une profondeur révolutionnaire qui consiste à « ne souffrir aucune exception qu’il ne veuille souffrir lui-même, dont il ne prenne sur soi la part commune de souffrance. »[2]), et plus violent que Nietzsche, tel nous apparaît en définitive le lieutenant Charles Péguy. Il n’est qu’à entendre sa voix, telle qu’elle perce à travers la matière de l’écriture, à travers la force et l’intensité de son style, véritable quête spirituel du mot juste, du rythme juste :

Des mots sans voix sont comme des idées en l’air. Ils se meuvent dans l’imaginaire et rendent l’esprit erratique. La langue elle-même n’est libre que dans l’évènement de la parole. Et il faut pour cela qu’une voix charnelle retentisse quelque part et en quelque lieu, d’où un écho, même assourdi par le canal de la plume, puisse se prolonger jusqu’à nous qui lisons. »

(Camille Riquier, Péguy et la voix de l’écriture : tout est dans le ton !, in : Nunc n°32 (2014), p. 23)

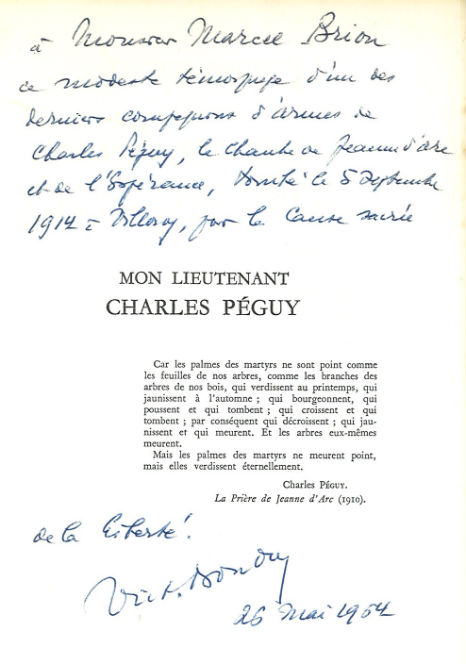

La bibliothèque de la Fondation Jan Michalski a reçu l’année dernière en donation la bibliothèque de l’académicien français Marcel Brion (1895-1984), dont le fonds a été intégré depuis à nos collections. Un petit livre portant la dédicace de l’auteur attira alors notre attention : Victor Boudon, Mon lieutenant Charles Péguy (juillet-septembre 1914), Paris, Albin Michel, 1964.

C’est de ce témoignage que sont extraits les passages suivants, avec lesquels nous ferons résonner quelques textes de Péguy.

« Tout le reste est littérature », mais la parole de Péguy fait ce qu’elle dit.

Lundi 3 août 1914 (l’Allemagne déclare la guerre à la France)

Il prend rapidement le petit déjeuner que lui sert Thérèse, tout en causant avec Geneviève Favre. À la question que lui pose celle-ci :« Avez-vous mis en sûreté vos manuscrits ? Avez-vous pris des dispositions pour votre « Bergson » ?…Péguy lui répond, l’esprit et la pensée autrement préoccupés :Je n’y ai même pas songé, ce que je vais voir est tellement plus important que tout ce que j’ai écrit : je vais assister à de tels événements que ce que j’écrirai, au retour, dépassera tout ce que j’ai fait jusqu’ici. (p. 55)

© Félix Vallotton, C’est la guerre, gravure sur bois et entre rouge (1915)

© Félix Vallotton, C’est la guerre, gravure sur bois et entre rouge (1915)

À Daniel Halévy

Nous parlons toujours de la guerre, qui est la grande mesure du courage ; j’entends la grande mesure temporelle, peut-être la seule, mais ni vous ni moi ne l’avons jamais faite. Nous avons failli la faire. Plusieurs fois. Dans ces alertes nous faisions la même contenance. Nous levions la même tête. Dans cette alerte notamment, dans cette alerte de 1905 nous partions du même pied. Déjà nous n’étions plus l’un et l’autre des jeunes hommes dans des vieux régiments, nous étions des vieux hommes dans des jeunes régiments. Pourtant. Avec notre air de ne pas y toucher, vous savez que c’était le cri unanime du camp de Cercottes : Si une fois les réservistes marchaient, ça serait pour de bon.

(Charles Péguy, Victor-Marie, comte Hugo, in : Œuvres en prose complètes, Gallimard, 1992)

Mercredi 5 aout 1914

Nous le connaissons, pour la plupart, depuis vingt-quatre heures à peine et sa sévère bonhomie, son aspect de docte professeur, de digne territorial, son esprit de justice, sa paternelle fermeté, ont rapidement conquis l’affection de tous ses gars ainsi qu’il aimait nous qualifier.Au demeurant, assez énigmatique, causant peu, sauf avec quelques hommes qu’il connaissait de ces précédentes périodes d’exercices et de manœuvres, prodigieusement actif, courant, se démenant tel un maître d’école surveillant ses élèves, un chien de berger son troupeau, ainsi était Péguy, moins officier que soldat, jeune et alerte comme un conscrit, lui qui s’était si justement dépeint en juin 1914, quelques semaines avant la guerre :Je suis un vieux soldat de deuxième classe. Tous les grades que l’on m’a donnés en plus me dénaturent.

(p. 82)

Samedi 8 août (lettre à sa femme)

dans deux jours nous serons partis pour notre destination définitive, si je ne reviens pas vous me garderez un souvenir sans deuil, trente ans de vie ne vaudraient pas ce que nous allons faire en quelques semaines.

PÉGUY

© Otto Dix, Der Krieg, eau-forte (1924)

© Otto Dix, Der Krieg, eau-forte (1924)

Lundi 17 août

Debout à cinq heures et départ pour un service en campagne sous la direction du lieutenant Péguy, dont le plus grand plaisir à la fin de chaque exercice d’entraînement est de nous faire exécuter une charge à la baïonnette dans le plus pur style 1870.Ce diable de petit homme exulte à chacune de ces charges endiablées où il se plaît à faire montre de son tempérament combatif.Après avoir fait déployer la compagnie en tirailleurs et tiré son sabre du fourreau, de sa voix forte et bien timbrée, il hurlait :« Pour la charge, baïonnette au canon !… »courant devant nous, sabre levé et rugissant :« En avant !… Chargez !… »La charge terminée au bout de 200 mètres, et l’ennemi imaginaire repoussé, satisfait de son œuvre, il remettait l’épée au fourreau avec un regard de fierté et un soupir de contentement qui nous faisaient tous sourire. (p. 125)

Je sais très bien la baïonnette, au contraire, parce qu’elle est triangulaire, (c’est un tiers-point d’acier tout neuf, tout étincelant), parce qu’elle est au bout d’un fusil. Ça c’est une arme. Tous les bons souvenirs de cette année où nous en avons fait. C’en était çà une escrime. Quels commandements. Quelles voltes et virevoltes. Quel(s) assouplissement(s). Nous en avons encore le souvenir dans la mémoire des muscles des cuisses. Et je me serais si bien battu avec des armes du quinzième siècle.

(Charles Péguy, Victor-Marie, comte Hugo, in : Œuvres en prose complètes, Gallimard, 1992)

Mercredi 26 août (la Grande Retraite)

Péguy, comme nous tous, depuis la veille, marche vaillamment de son pas régulier et cadencé, « il a retrouvé ses jambes de vingt ans », ainsi qu’il l’écrit dans ses lettres, il ne semble, en effet, pas sentir la fatigue. Trempé de pluie et tout boueux, il assure son dur service de surveillance, encourageant tout le monde par la parole et par l’exemple. C’est merveille de voir l’entrain de cet homme ; il a plus de quarante ans, cependant, et beaucoup d’entre nous, plus jeunes, envient son endurance. (p. 170)

Voyez cette petite, dit Dieu, comme elle marche.

Elle sauterait à la corde dans une procession.

Elle marcherait, elle avancerait en sautant à la corde, par quelque gageure.

Tellement elle est heureuse

(Seule de toutes)

Et tellement elle est sûre de ne jamais se fatiguer.

Les enfants marchent tout à fait comme des petits chiens.

(D’ailleurs ils jouent aussi comme les petits chiens)

Quand un petit chien se promène avec ses maîtres

Il va, il vient. Il repart, il revient. Il va en avant, il revient.

Il fait vingt fois le chemin.

Vingt fois le trajet.

C’est qu’en effet il ne va pas quelque part.

Ce sont les maîtres qui vont quelque part.

Lui il ne va nulle part.

Et ce qui l’intéresse, c’est précisément de faire le chemin.

Pareillement les enfants. Quand vous faite une course avec vos enfants

Une commission

Ou quand vous allez à la messe ou aux vêpres avec vos enfants

Ou au salut

Ou entre messe et vêpres quand vous allez vous promener avec vos enfants

Ils trottent devant vous comme des petits chiens. Ils avancent, ils reculent. Ils vont, ils viennent. Ils s’amusent. Ils sautent.

Ils font vingt fois le trajet.

C’est qu’en effet ils ne vont pas quelque part.

Ils ne vont nulle part.

Ce sont les grandes personnes qui vont quelque part

Les grandes personnes, la Foi, la Charité.

Ce sont les parents qui vont quelque part.

À la messe, aux vêpres, au salut.

À la rivière, à la forêt.

Aux champs, au bois, au travail.

Qui s’efforcent, qui se travaillent pour aller quelque part

Ou même qui vont se promener quelque part.

Mais les enfants ce qui les intéresse ce n’est que de faire le chemin.

D’aller et de venir et de sauter. D’user le chemin avec leurs jambes.

De n’en avoir jamais assez. Et de sentir pousser leurs jambes.

Ils boivent le chemin. Ils ont soif du chemin. Ils n’en ont jamais assez.

Ils sont plus forts que le chemin. Ils sont plus forts que la fatigue.

Ils n’en ont jamais assez (Ainsi est l’espérance) ils courent plus vite que le chemin.

Ils ne vont pas, ils ne courent pas pour arriver. Ils arrivent pour courir. Ils arrivent pour aller. Ainsi est l’espérance. Ils ne ménagent pas leur pas. L’idée ne viendrait même pas

De ménager quoi que ce fût.

Ce sont les grandes personnes qui ménagent.

Hélas elles sont bien forcées. Mais l’enfant Espérance

Ne ménage jamais rien.

(Charles Péguy, Le porche de la deuxième vertu, in : Œuvres en poétiques complètes, Gallimard, 1994, p. 646-647)

© Otto Dix, Der Krieg, eau-forte (1924)

© Otto Dix, Der Krieg, eau-forte (1924)

Dimanche 30 août 1914

Nombre de camarades ne peuvent plus avancer. Il faut des efforts inouïs pour tenir le coup. Je suis, hélas, du nombre de ceux-là qui totalement épuisés lâchent pied. Péguy, lui, continue. Il est d’une résistance incroyable qui surprend chez ce petit homme d’apparence plutôt chétive. Il vient vers moi et le « vous » dont il me gratifiait habituellement, se change en un affectueux : « Ben, quoi, mon vieux, tu ne vas pas t’arrêter. Un peu de courage, mets-y-en, nous arrivons !… »(p. 198)

JEANNE

Ô mon Dieu je savais la douleur des batailles,

Quand les assaillants fous se ruaient à l’assaut ;

Je savais, ô mon Dieu, la douleur des batailles,

Quand les assaillants fous se ruaient comme un flot.

Les assaillants montaient comme un flot qui s’emporte Et l’on sentait si bien qu’ils feraient tout plier, Qu’ils feraient tout plier, la muraille et la porte, Et que ce flot vivant s’en allait tout noyer.

Moi-même j’avais peur de ce flot qui déborde.

(Charles Péguy, Jeanne d’Arc, in : Œuvres en poétiques complètes, Gallimard, 1994, p. 160)

Samedi 5 septembre 1914

Notre point de direction est la hauteur et le village de Monthyon que nos ennemis occupent en force.

Nous avons l’ordre d’enlever Monthyon… à la baïonnette ! Il va nous falloir parcourir empêtrés dans nos uniformes désuets et notre lourd chargement trois kilomètres d’un terrain raviné et accidenté, plein d’embuches de toutes sortes et protégé en outre par deux lignes de tranchées avec un ruisseau à franchir, le tout défendu par des troupes d’élite ayant à leur disposition de nombreuses mitrailleuses et une puissante artillerie. C’est une entreprise impossible, insensée qui nous voue tous à une mort certaine et sans aucun résultat heureux possible. (p. 251)

Interview de Victor Boudon par la RTBF, diffusé en 1964 pour le 50e anniversaire de la mort de Péguy.

JEANNETTE

Elle cesse insensiblement de filer.

Pour un blessé que nous soignons par hasard, pour un enfant à qui nous donnons à manger, la guerre infatigable en fait par centaines, elle, et tous les jours, des blessés, des malades et des abandonnés. Tous nos efforts sont vains ; nos charités sont vaines. La guerre est la plus forte à faire la souffrance. Ah ! maudite soit-elle ! et maudits ceux qui l’ont apportée sur la terre de France.

Elle s’est complètement arrêtée de filer.

Un silence.

Nous aurons beau faire, nous aurons beau faire, ils iront toujours plus vite que nous, ils en feront toujours plus que nous, davantage que nous. Il ne faut qu’un briquet pour brûler une ferme. Il faut, il a fallu des années pour la bâtir. Ça n’est pas difficile ; ça n’est pas malin. Il faut des mois et des mois, il a fallu du travail et du travail pour pousser une moisson. Et il ne faut qu’un briquet pour flamber une moisson. Il faut des années et des années pour faire pousser un homme, il a fallu du pain et du pain pour le nourrir, et du travail et du travail et des travaux et des travaux de toutes sortes. Et il suffit d’un coup pour tuer un homme. Un coup de sabre, et ça y est. Pour faire un bon chrétien il faut que la charrue ait travaillé vingt ans. Pour défaire un chrétien il faut que le sabre travaille une minute. C’est toujours comme ça. C’est dans le genre de la charrue de travailler vingt ans. C’est dans le genre du sabre de travailler une minute ; et d’en faire plus ; d’être le plus fort. D’en finir. Alors nous autres nous serons toujours les moins forts. Nous irons toujours moins vite, nous en ferons toujours moins. Nous sommes le parti de ceux qui construisent. Ils sont le parti de ceux qui démolissent. Nous sommes le partie de la charrue. Ils sont le parti du sabre. Nous serons toujours battus. Ils auront toujours le dessus dessus nous, par-dessus nous.Nous aurons beau dire.

Un silence.

(Charles Péguy, Le mystère de la Charité de Jeanne d’Arc, in : Œuvres en poétiques complètes, Gallimard, 1994, p. 383)

© Otto Dix, Der Krieg, eau-forte (1924)

© Otto Dix, Der Krieg, eau-forte (1924)

[1]La même année que la première pièce de Jeanne d’Arc (1897) paraît un autre poème usant pour la première fois de ces blancs typographiques : Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de Mallarmé.

[2]Camille Riquier, Péguy philosophe : entre la passion et le devoir, in Europe n°1024-1025 (2014), p. 32

Classé dans: 2.10 Littérature française

Commentaires