20 octobre 2014

Quand le lieu guérira

Ici, Adam se souvient de sa glaise.

Mahmoud Darwich

Viens me voir là-bas, mets de gros souliers, parce que je

t’emmènerai dans des terrains pleins de cailloux et d’argile.

Jabra Ibrahim Jabra

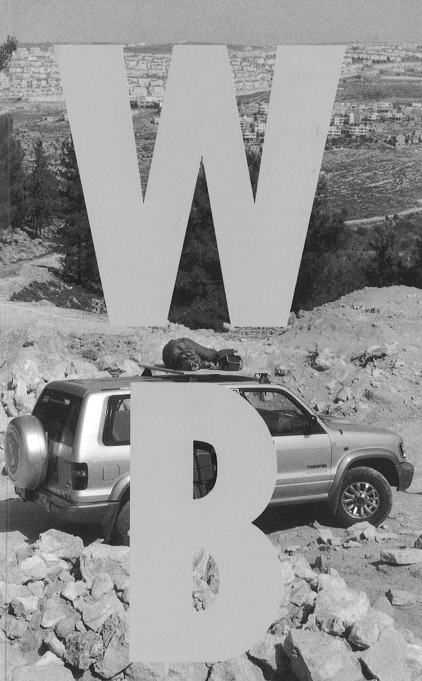

©Sophie Ristelhueber, WB # 6 (2005)

Sans doute la Cisjordanie n’avait-elle jamais été photographiée comme elle le fut par Sophie Ristelhueber durant les deux séjours qu’elle y effectua, en novembre 2003 et février 2004. L’artiste, qui s’attache depuis trente ans « aux désordres de lieux traversés par des événements majeurs » (la guerre civile à Beyrouth, la première guerre du Golfe, les conflits balkaniques, l’Irak), revenait dans une interview sur la genèse de son œuvre réalisée en Cisjordanie :

Je cherchais une idée conceptuelle sur la séparation entre Israéliens et Palestiniens, sur la circulation, la façon dont le terrain de l’autre est grignoté. Je sillonnais la Cisjordanie 300 kilomètres du nord au sud, 50 kilomètres d’est en ouest. Je pensais au marquage historique du territoire. La facilité aurait été de photographier le mur qui sépare les deux camps, mais je trouve l’objet simpliste. C’est un paravent qui empêche de créer des formes.Et puis je suis tombée sur une carte des Nations unies de décembre 2003, qui répertorie plus de 700 blockades (obstacles) mis en place par les Israéliens en Cisjordanie depuis la seconde Intifada. Il s’agit de blocs de pierre et de monticules de gravats créés au bulldozer sur les routes secondaires dans le but d’empêcher les Palestiniens de circuler en voiture. (…) Ces interventions dans le paysage sont bien plus fortes et étouffantes que le mur de séparation.Je voyais une terre meurtrie comme un corps.

Ces photographies prises en Cisjordanie sont donc à rapprocher d’une autre série de Sophie Ristelhueber intitulée Every one, qui faisait suite à un voyage effectué en compagnie de Jean Rolin en Yougoslavie. L’artiste ne rapporta pas d’images du conflit serbo-croate mais, pour exprimer la vision qu’elle y eut, se rendit deux ans plus tard dans un hôpital parisien et y photographia les corps ouverts et recousus des patients. La série de ces portraits tirés en grand format doivent nous faire prendre au sérieux la comparaison de l’artiste : « Je voyais une terre meurtrie comme un corps ».

©Sophie Ristelhueber, Every one # 5 (1994)

La série WB (pour West Bank) révèlent l’ampleur des scarifications infligées à la terre, les plaies encore béantes des routes sectionnées. Sophie Ristelhueber prend le parti de ne photographier les gens ni les villes, mais de se pencher sur la terre. Sa démarche nous paraît doublement pertinente s’agissant de la Palestine. D’abord parce c’est bien la terre qui est l’objet et le théâtre du conflit, cette terre qu’on se dispute au point qu’elle se déchire et garde sur sa chair la trace des violences permises. Peut-être la terre, comme le corps, a-t-elle sa mémoire propre que l’intervention humaine ne suffit à faire taire…

Aujourd’hui, dans tout Israël, les forêts ne comptent que 11% d’espèces indigènes, et 10% seulement des zones forestières datent d’avant 1948. Parfois, la flore originelle réussit un surprenant retour en force. On a planté des pins non seulement sur les maisons rasées au bulldozer, mais aussi sur les champs et les oliveraies. (…) Mais cette espèce particulière n’a pas réussi à s’adapter au terreau local et, en dépit de traitements répétés, la maladie ne cesse d’affliger ces arbres. Des parents de certains villageois originaires de Mujeidil qui se sont rendus sur les lieux ont fait savoir que certains pins s’étaient littéralement fendus en deux et qu’au milieu de leur tronc brisé avaient surgi des oliviers, défiant la flore étrangère plantée sur eux cinquante-six ans plus tôt. [1]

La démarche de Sophie Ristelhueber nous semble également pertinente en raison de la relation particulière des Palestiniens à leur terre. Cette préoccupation viscérale a évidemment passé dans toute la littérature palestinienne d’après 1948 : pas un roman, pas un poème en Palestine qui n’ait pour centre la terre. Jabra Ibrahim Jabra, l’un des plus importants auteurs palestiniens, qui dut quitter la Palestine en 1948, écrivait que les Palestiniens étaient tous poètes, de façon innée : « Ils peuvent ne pas écrire de poèmes, mais ils sont poètes, parce qu’ils connaissent deux choses importantes : la beauté de la nature et la tragédie. Qui possède ces deux connaissances est nécessairement poète. »

En janvier 2002, Mahmoud Darwich, reclus à Ramallah, tient un journal de siège, fragments poétiques griffés au jour le jour, dont celui-ci :

هنا، لا « أنا »

هنا يتذكّر آدمُ صلصالهُ

Ici, pas de moi.Ici, Adam se souvient de sa glaise.

La terre est la mère et le paradis du poète : mère dont il fut modelé, tiré puis expulsé à la naissance ; Éden autour duquel un mur d’enceinte fut érigé, lui en barrant sans fin l’accès. Pas de moi sans terre. Pas d’histoire sans mère. Le siège fait du poète l’Adam des origines, sans autre nombril que ce goût de glaise au fond de la mémoire, cette nostalgie du paradis perdu qu’il tient fermement (même s’il doit la cacher), car elle est le dernier fil lui indiquant le chemin du retour.

نُخزّن أحزاننا في الجِرار، لئلاَّ

يراها الجنودُ فيحتفلوا بالحصار…

نُخزّنها لمواسمَ أُخرى،

الذكرى،

لشيء يفاجئنا في الطريق.

فحين تصيرُ الحياةُ طبيعيّةً

سوف نحزن كالآخرين لأشياءَ شخصيّةٍ

خبَّأَتها عناوينُ كبرى،

فلم نَنتبِهْ لنزيف الجُروح الصغيرةِ فينا.

غداً حين يشفى المكانُ

نُحسُّ بأعراضِهِ الجانبيّةْ

Nous cachons nos tristesses dans les jarres, de peur

Que les soldats les voient et célèbrent le siège…Nous les cachons pour des saisons futures,Pour une commémoration,Pour une surprise sur le chemin.Quand la vie sera normale,Nous serons tristes comme tout un chacun pour des raisons personnellesAujourd’hui voilées par les grands slogans.Nous avons oublié nos petites blessures qui saignaient.Demain, quand le lieu guérira,Nous en ressentirons les effets secondaires.[2]

Si le lieu, comme le corps, peut être blessé, il doit pouvoir guérir (le poète n’en doute pas). Mais pour que le lieu guérisse, pour que cette terre meurtrie comme un corps cicatrise, il faudrait une sorte toute particulière de médecine, à l’exemple de celle qu’imagine l’artiste Wadih Assaf dans l’excellent roman de Jabra Ibrahim Jabra intitulé Le navire :

ولكنني قضيت هذه السنين كلها مصرّاً على الزواج منها ــ اعني، الأرض. أجمع الفلس الى الفلس من اجلها، من اجل نور عينيها. انا انتهت غربتي، او كادت. لقد نقلت اموالي الى القدس، اشتريت ارضاً واسعة في قرية قرب الخليل. وسأشتري أرضاً أخرى في بيت حنينا. وسأبني بيتاً كبيراً من حجر. وازرع البندورة والتفاح، ولو أنني لست فلاحاً. سأطبق احدث الطرق. سأهشم الصخر، وافرش عليه تراباً من تربتنا الحمراء الخصبة الجميلة. سأستنبت الحجر، وربك! سأحفر بئراً ارتوازية، سأجمع قطرات المطر آ… وسأتزوج حالما ارجع، لكي أجمع بين المرأة والأرض. في العمر، بعد، شيء من متسع. أريد ان انجب عشرة أولاد قبل ان ابلغ الستين. سأبحث عن امرأة عرف عنها انها منجبة. ارملة ما، ربما. سأزرع، ولو الفجل. وسأرسم. سأرسم كثيراً. سأرسم صخورنا واشجار الزيتون، وجدران الحواكير، وقروياتنا بفساتينهن الزرقاء والبرتقالية و »حطاتهن » البيضاء الضافية… تعال زرني هناك، والبس حذاء ضخماً، لاني سأمشي بك في الوعر، والطين. (…) وكلما جُن البشر من جديد، زرعت مئة شجرة أخرى. انا اعرف انني لا أستطيع ان انقطع عن الدنيا. ولكنني سأحاول الانقطاع عنها، لأكون على صلة اشد بها. (…)

بوسعي والله ان اقف على قمة رابية من روابينا، بين الصنوبرات العتيقة، فوق منحدرات الدوالي والتين والمشمش والزعرور، اقف هناك وارفع يديّ الى السماء كالمجنون اصيح باعلى صوتي: أصنا في الاعالي

Osanna in excelsis!

سبجانك اللهم سبحانك على هذا العطاء، هذا الاندلاق العجيب لكأس نعمائِك على ارض البشر، هذه الخيرات التي تسربل بها الهضاب والوهاد، وتفيض عليها من شموسك وأقمارك بحاراً من ضياء وفتنة ونور وحُبّ! وكلنني أعلم ان هناك من حولي صراخاً من الدمار والويل والجوع والظلم، صراخاً يشوّش عليّ كل كلمة اقولها، كصفير لعين يشوّش على محطة تريد ان تسمعها من المذياع. اذن، سأزيد من رفع صوتي، سأشق حنجرتي بالصياح، لكي يسمعني ربي، لكي يسمع كلمات الشكر ــ وكلمات الاحتجاج كذلك.

J’ai passé toutes ces années, obsédé par l’idée de me marier à elle – à la terre. J’amasse sou après sou, à cause d’elle, pour la lumière de ses yeux. J’ai mis fin à mon exil, ou presque. J’ai transféré mes capitaux à Jérusalem ; j’ai acheté un grand terrain dans un village à côté d’al-Khalîl. J’en achèterai un second à Bêt-Hanîna. Je construirai une grande maison en pierre. Je planterai des tomates et des pommiers, même si je ne suis pas agriculteur. J’appliquerai les méthodes les plus modernes. Je pulvériserai les rochers, et je répandrai par-dessus une couche de notre belle terre rouge, si fertile. Je rendrai les rochers verdoyants, je te le jure. Je creuserai un puits artésien, je recueillerai la moindre goutte de pluie, ah… Et je me marierai, dès mon retour, pour avoir à la fois la femme et la terre. À mon âge, on a encore le temps. D’ici soixante ans, je veux avoir dix enfants. Je chercherai une femme connue pour sa fécondité, une veuve peut-être. Je cultiverai, ne serait-ce que des radis… Et je peindrai, je peindrai beaucoup ; je dessinerai nos rochers et les oliviers, les murettes entre les jardins, nos paysannes avec leurs robes bleues et oranges et le vaste voile blanc de leur coiffe. Viens me voir là-bas, mets de gros souliers, parce que je t’emmènerai dans des terrains pleins de cailloux et d’argile. (…) Chaque fois que l’humanité sera prise d’une nouvelle crise de folie, je planterai cent arbres de plus. Je sais que je ne peux pas me couper du monde, mais j’essaierai de le faire, pour être encore plus lié à lui. (…)Parbleu, je serai capable de me dresser sur le sommet d’une de nos collines, au milieu des sapins antiques, au-dessus des pentes plantées de vignes, de figuiers, d’abricotiers et d’aubépines ; je me dresserai là-haut, les mains levées au ciel, comme un fou, et je crierai à pleine voix : Hosanna in excelsis Deo !

Hosanna in excelsis. Gloire à Toi, Seigneur ! Gloire à Toi pour ce don. C’est ici que s’est miraculeusement répandu sur la terre des hommes le calice de tes bienfaits, toutes ces splendeurs qui revêtent les coteaux et les vallées ; tes soleils et tes lunes déversent ici des océans de lumières et de beautés, de clarté et d’amour ! Mais moi je sais qu’il y a autour de moi un cri immense, cri de ruine, de malheur, de faim et d’injustice ; une clameur qui obscurcit toute parole que je prononce, comme un sifflement maudit brouille l’émission que l’on voudrait entendre. Donc je hurlerai plus fort, je me briserai la gorge à force de crier, pour que Dieu m’écoute, pour qu’il entende mes remerciements – et mes protestations aussi ! [3]

L’obstination de Wadih Assaf, sa lutte à mort contre la résignation, nous ramène pour finir au travail de Sophie Ristelhueber. En effet, lors de l’exposition de sa série WB au Musée d’art moderne et contemporain (Mamco) de Genève, une simple exergue accompagnait ses photographies, exergue que l’on retrouve en 4e de couverture de la publication : WB, Paris : Éd. Thames & Hudson ; Genève : Cabinet des estampes, 2005.

Qu’est-ce que je fais là, anéantie, sur le toit de cette voiture ? Est-ce que je me dis « qu’il est doux de se tenir sain et sauf sur le rivage à regarder les autres lutter au milieu des courants déchaînés et des vents furieux. Non qu’il y ait du plaisir à tirer du malheur d’autrui, mais il est doux d’être épargné par un tel désespoir » ? Sans doute, comme artiste, suis-je moi aussi en guerre.

S. Ristelhueber photographiée en Cisjordanie par Rachel Leah Jones, en mars 2004 (1ère de couverture du livre)

À voir Sophie Ristelhueber, anéantie sur le toit de sa voiture (elle y montait pour photographier avec un recul suffisant les blessures de la terre), on se dit qu’elle est très loin alors d’avoir atteint l’idéal ataraxique de Lucrèce qu’elle cite (De rerum natura, II, 1-5) dans son exergue et dont voici une belle version en vers :

Il est doux, quand les vents troublent au loin les ondes,De contempler du bord sur les vagues profondesUn naufrage imminent. Non que le coeur jaloux

Jouisse du malheur d’autrui ; mais il est doux

De voir ce que le sort nous épargne de peines.

Il est doux, en lieu sûr, de suivre dans les plaines

Les bataillons livrés aux chances des combats

Et les périls lointains qu’on ne partage pas.

Mais rien n’est aussi doux que d’établir sa vie

Sur les calmes hauteurs de la philosophie,

Dans l’impassible fort de la sérénité,

De voir par cent chemins l’errante humanité

Chercher, courir, lutter de force et de génie,

Consumer en labeurs la veille et l’insomnie,

Monter de brigue en brigue aux échelons derniers,

Et s’asseoir au sommet des choses, sous nos pieds ! [4]

Il n’est de toute évidence pas doux pour Sophie Ristelhueber de contempler du bord les ravages de la guerre, de rester en lieu sûr tandis qu’au-dessous, dans la mer démontée de cette vie, l’errante humanité fait naufrage. Par ses photographies, elle prend donc place, avec tout ce qu’il y a de blessé en ce monde, sur le navire où nous luttons tous de force et de génie, où nous consumons tous en labeurs la veille et l’insomnie.

[1] Ilan Pappe, Le nettoyage ethnique de la Palestine, traduit de l’anglais par Paul Chemla, Paris : Fayard, 2008.

[2] Mahmoud Darwich, État de siège : Ramallah, janvier 2002, poème traduit par Elias Sanbar, avec les photographies d’Olivier Thébaud, Arles : Actes Sud, 2003.

[3] Jabrâ Ibrahîm Jabrâ, Le navire, traduction de Michel Burizi et Jamal Chelayed, Paris : Arcantères : Unesco, 1997.

[4] Lucrèce, De la nature des choses, traduction d’André Lefèvre, Paris : Sandoz et Fischbacher, 1878.

Classé dans: 3.27 Littérature arabe, VARIA

Commentaires