22 janvier 2017

Nevermore

Edouard Manet, illustration pour Le Corbeau d’Egar Allan Poe, Paris, Richard Lesclide, 1875

Dans les années 1840, Edgar Allan Poe publie l’un de ses plus célèbres poèmes intitulé The Raven, ballade romantique de dix-huit strophes méthodiquement construite de manière à insuffler, par le jeu des rimes intérieures et des allitérations, une extrême musicalité au poème que traverse le cri obsédant, contagieux du corbeau : Nevermore !

En voici la dernière strophe :

And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sittingOn the pallid bust of Pallas just above my chamber door ;And his eyes have all the seeming of a demon’s that is dreaming,And the lamplight o’er him streaming throws his shadow on the floor ;And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted – nevermore !

Gustave Doré, illustration de The Raven d’Edgar Allan Poe, London, Sampson Low, Marston, Searle and Rivington, 1883

Gustave Doré, illustration de The Raven d’Edgar Allan Poe, London, Sampson Low, Marston, Searle and Rivington, 1883

*

Ce poème a été repris dans de nombreux livres d’artiste, dont les plus remarquables sont sans doute l’édition française de 1875 avec les eaux-fortes d’Edouard Manet et l’édition anglaise de 1883 avec les gravures de Gustave Doré. Plus récemment, l’artiste Serge Chamchinov en a fait l’objet d’un livre où la présence du corbeau se matérialise en se mouvant graphiquement au fil des pages comprises entre deux pliages, deux battements d’ailes, l’une blanche ouvrant le livre et l’autre noire le refermant (livre consultable dans la salle du jury de la bibliothèque). En matérialisant ainsi le corbeau, en le faisant physiquement surgir du livre, l’artiste traduit à sa manière, non plus verbale mais plastique et picturale, ce qui est l’essentiel dans le poème d’Edgar Poe : la présence toujours plus obsédante du corbeau croassant : Nevermore !

Serge Chamchinov, Jamais plus, Blanc/Noir, Granville la Manche, Laboratoire du livre d’artiste, 2011

*

Dans ses passionnantes chroniques Facebook qu’André Markowicz a rassemblées en deux volumes parus dernièrement aux éditions Inculte, le célèbre traducteur mêle à une kyrielle de textes traduits du russe (Pouchkine, Dostoïevski, Harms, Vvédenski, Khlebnikov, Zabolotski, Blok, Maïakovski, Aïgui) ses réflexions sur le travail de traduction. Il évoque justement dans l’une de ses chroniques Le Corbeau d’Edgar Poe et les différentes versions produites par les plus grands poètes. Il cite par exemple la dernière strophe dans la traduction qu’en a faite Fernando Pessoa et la commente ensuite :

E o Corvo, na noite infinda, está ainda, está ainda,

No alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais.

Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha,

E a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão mais e mais.

E a minhalma dessa sombra que no chão há mais e mais,

Libertar-se-á… nunca mais !

Même sans comprendre le portugais, on voit que Pessoa a plié la langue dans le moule rythmique, et sonore, du texte anglais et que même si le détail du mot à mot peut ne pas correspondre, ça n’a aucune importance, parce que, ce qui se retrouve de l’anglais au portugais, c’est l’essentiel : la raison pour laquelle le texte a été écrit, c’est-à-dire le jeu sur le son. Parce que, c’est le jeu sur le son qui donne l’obsession, et qui donne, donc, réellement, le corbeau – cette présence noire de la mort.

André Markowicz, Partages II : un an de chroniques sur facebook (juillet 2014-juillet 2015), Paris : Inculte-dernière marge, 2016

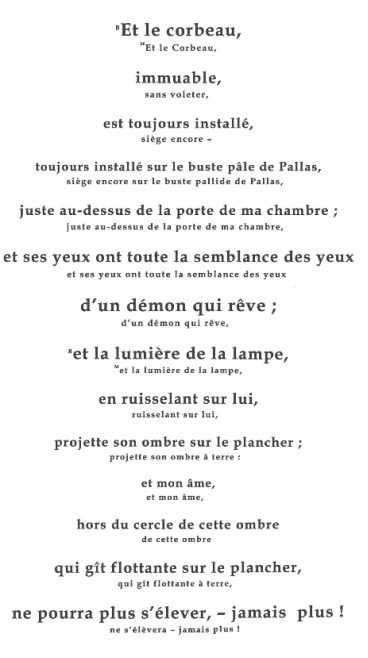

Il existe deux traductions françaises majeures de ce poème : l’une est l’œuvre de Baudelaire, l’autre de Mallarmé. Ce sont ces traductions que Serge Chamchinov reprend dans son livre d’artiste lorsqu’il travaille à sa manière l’idée de traduction graphique, par le jeu typographique qu’il développe. Pour la dernière strophe, très proche dans les deux versions du mot à mot anglais, les deux traductions fusionnent (B pour Baudelaire, de taille variable et M pour Mallarmé, de taille constante) :

Mais fussent-elles celles de Baudelaire et de Mallarmé, ces traductions passent sans doute pour André Markowicz à côté de l’« essentiel : la raison pour laquelle le texte a été écrit, c’est-à-dire le jeu sur le son ». Il remarque en effet :

C’est de la prose. Aucune trace de la strophe, aucune trace de la rime. C’est-à-dire que Baudelaire et Mallarmé, au lien d’incarner l’histoire, comme le fait le texte anglais, et comme le font les textes portugais, russes, allemands, etc., la racontent.

Le mot à mot y est donc, mais l’ « obsession » et la « présence noire de la mort » sont perdues dès lors qu’à nos oreilles ne revient plus frapper le son terrible du Nevermore. Pour finir, André Markowicz cite encore une dernière traduction, beaucoup moins connue mais beaucoup plus juste à son sens :

c’est celle d’Armand Robin, publiée en 1940 dans son premier livre, Ma vie sans moi, dans la collection Métamorphoses de Gallimard. – C’est un livre extraordinaire parce qu’il est double : il y a des poèmes « personnels » de Robin, et des traductions, tout aussi « personnelles » (d’Essénine, de Maïakovski, de Calloc’h, de Rilke, de Tuwin, de Poe et de Tchékhov), et Françoise [Morvan], dans sa thèse, a longuement analysé les effets de miroir et de renvois constants des uns aux autres – les traductions et les poèmes « personnels » sont inséparables, et, en fait, on a souvent l’impression que ce sont les traductions qui sont les plus «personnelles ». Voilà comment Robin traduit la dernière strophe :

Et le corbeau, toujours raidi, siège depuis, siège aujourd’hui

Juché sur le buste pâle de Pallas juste sur ma porte

Et son regard, c’est bien celui du démon qui rêve ma vie,

Son ombre sous ma lampe fuit, sombre à mes pieds, flottante encore,

Et hors de cette tombe d’ombre mon cœur ne prendra plus essor Avant ni même après ma mort.

Tout est faux, – au sens où le mot à mot n’y est pas, mais ce qui compte, c’est que tout est évidemment vrai, parce que justifié par le son (…) Et cette façon qu’a Robin de ne pas traduire nevermore (jamais plus), mais de garder le more en le traduisant par « mort » – du coup, c’est bien ce mot, « mort », et la syllabe or qui est le noyau agissant… – Bref, il y a là une recherche, une réflexion qui me semblent passionnantes.

André Markowicz, Partages II : un an de chroniques sur facebook (juillet 2014-juillet 2015), Paris : Inculte-dernière marge, 2016

On connaît bien l’adage Traduttore, traditore qui fait du traducteur un traditeur, un traître. Depuis l’Antiquité l’on parle de l’intraduisibilité de certains textes. André Markowicz avoue lui-même ne pouvoir traduire certaines œuvres de la littérature russe (Akhmatova et Mandelstam en particulier) à cause de l’excès de sens du texte russe. Pour ne pas trahir ces textes-là, Markowicz propose un exercice de traduction orale (sorte de Targum), paraphrase s’étirant en commentaire, en interprétation. Il faut l’entendre (par exemple sur cette page) pour comprendre de quoi il en retourne alors. Dans le poème d’Edgar Poe toutefois, l’excès de sens n’est plus dans les mots mais dans leur sonorité, et la traduction d’Armand Robin donne peut-être un autre sens à l’adage Taduttore, traditore. Car si « tout est faux » dans cette traduction mais qu’en un sens plus haut « tout est évidemment vrai », c’est qu’Armand Robin n’a pas hésité à trahir le texte d’Edgar Poe – en vertu d’une fidélité plus haute. Pour traduire Le Corbeau, il fallait qu’Armand Robin remontât jusqu’à cette « raison pour laquelle le texte a été écrit, c’est-à-dire le jeu sur le son », dût-il sacrifier sur cet autel le mot à mot servile. « Parce que, c’est le jeu sur le son qui donne l’obsession, et qui donne, donc, réellement, le corbeau – cette présence noire de la mort ».

Traduire un poème c’est conclure une alliance avec un premier traître : confronté au réel du bon sens, tout beau poème est par nature un contre-sens orienté par l’harmonie ; rien ne doit, rien ne peut dispenser le poète traducteur de l’impérieux devoir de créer dans une autre langue un contresens équivalent ; l’on n’a point affaire aux mots seulement, mais au miracle qui leur a permis d’être poésie ; il est salutaire que l’esprit tout entier sente son pouvoir s’exercer à loisir sur la sonorité d’une syllabe ; qui veut parvenir à la justesse doit se laisser séduire par une terrible rigueur, dont ne peuvent donner idée les nonchalances de l’exactitude.

Armand Robin, Etonnements du traducteur, in : Ecrits oubliés II, textes rassemblés par Françoise Morvan, Rennes, Ed. Ubacs, 1986

Commentaires